こんにちは、管理人のアカツキです。

今回取り上げるお役立ち防災情報は「日本海溝・千島海溝沿いで発生する地震・津波」です。

昨年2021年(令和3年)末、政府の防災担当大臣である二之湯さんが記者会見を行いました。この会見において、かねてより内閣府が検討していた日本海溝・千島海溝沿いで発生する地震・津波の被害想定が発表されました。

このことはすぐニュースとなり発信されましたが、その被害想定を見て驚かれた方も多いと思います。何しろその数字は東日本大震災を大きく上回る規模だったからです。

この記事では、今回発表された被害想定の内容や背景について見ていきますが、その全容はものすごい物量になりますので、2回に分けて要点を発信したいと思います。

1回目の今回は、津波による被害を中心にお伝えします。

主な被害想定は?

想定される津波による人的被害は10万人規模

さっそく被害想定を確認します。これを取りまとめたのが政府の中央防災会議において設置された「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ(WG)」です。

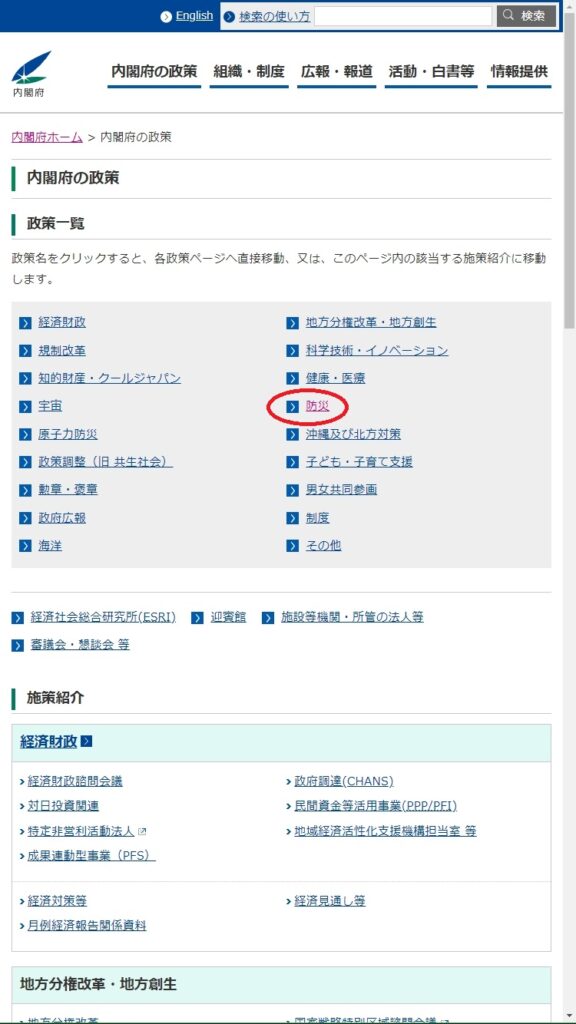

いきなり余談で申し訳ありません。先ほどの大臣の会見がニュースで発信された後に、私も含め多くの方がその被害想定がどのようになっているか、その一次情報を確認されたかと思います。

その際、私だけかと思いますが、なかなか被害想定にたどり着けなかったのでまずはそのアクセス順を記しておきたいと思います。手順は次の通りです。

- 内閣府のサイトにアクセス

- 内閣府の政策をクリック(タップ)

- 政策一覧が出るので、防災に進む

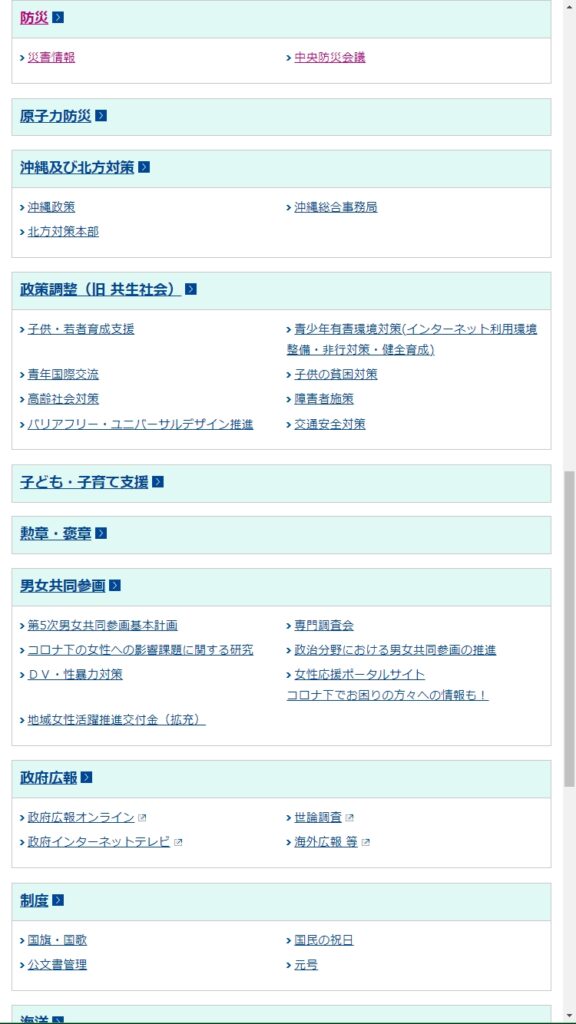

- さらに防災をクリックして内閣府防災情報のページに移動

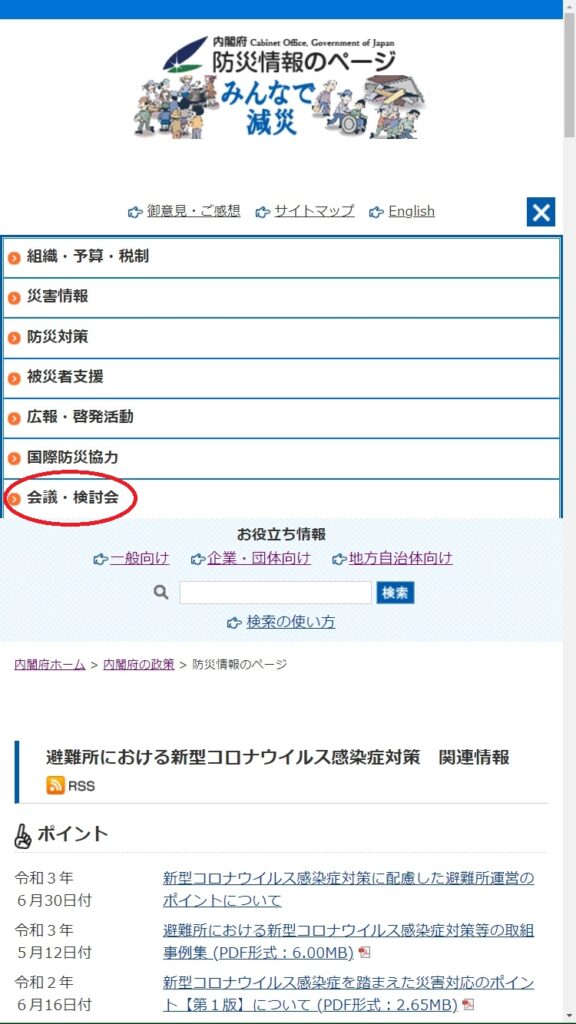

- 一番上の7つのメニューの右端にある会議・検討会をクリック

- 会議・検討会の一覧が出るので、WG一覧から日本海溝…に移動

- 被害想定について(令和3年12月21日発表)を確認

被害想定のページにたどり着けましたでしょうか?正直、ものすごく手間がかかりますよね。国民にとって非常に重要な危機管理情報なので、内閣府のトップページに真っ先にリンクを張るべき案件だと私は思っています。

ところが報道発表の履歴には被害想定の公表についての記述は一切ありませんし、会見の情報ページにもどこにもリンクが無く、一つずつ掘り進んでいってようやくたどり着けるということになっておりますので、すぐに欲しい情報が手に入るような構成にはなっていないように見えます。

ニュース記事を見てもこの被害想定へのURLを示している記事は、私が調べている限りありませんでした。ぜひこの点は改善を期待したいです。

このワーキンググループにおいて、一昨年2020年(令和2年)7月から昨年2021年(令和3年)10月まで計9回の会議が行われ、昨年末の12月21日に報告書が公表されました。それによると、被害の全体像は次の通りになっています。

(人的被害、建物被害は最悪のケースの場合、避難者数は冬・夕・早期避難率が低い場合)

出展1 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について【定量的な被害量】(PDF)」

出展2 総務省 消防庁 「東日本大震災記録集 第3章 被害の概要」(PDF)

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 「概要報告」

一言で言うと、想像できない被害だと思います。人的被害の人数が最大19万9千人と想定されておりまずが、これは建物被害と同じく、ほぼ全てが津波によるものです。そして東日本大震災における岩手県・宮城県・福島県の津波による人的被害1万4千人の約14倍という驚くべき人数になっています。

東日本大震災の津波被害について

中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」の「報告 参考図表集」(PDF) 11ページ、13ページから算出しました。

- 11ページの表(都道府県別内訳)から3県の死者数を合計

- 岩手県 4,664名、宮城県 9,477名、福島県 1,604名、合計15,745名

- 13ページの図(東北地方太平洋沖地震における死因)から、3県の死者数に溺死の割合をかけて津波による人的被害者を算出

- 15,745名×92.4%≒14,500名

- 今回の被害想定の人数に対する東日本大震災の3県の津波による死者数の割合は

- 199,000名/14,500名≒13.7 となり、約14倍としました。

この津波による被害想定については、また後ほどくわしく見ていきます。

巨大地震のモデルは2種類

ではこの被害をもたらす巨大地震は一体どのようなものなのか?そこについて確認していきます。

先にご紹介したワーキンググループよりさかのぼること7年、2015年(平成27年)に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会」が立ち上がりました。

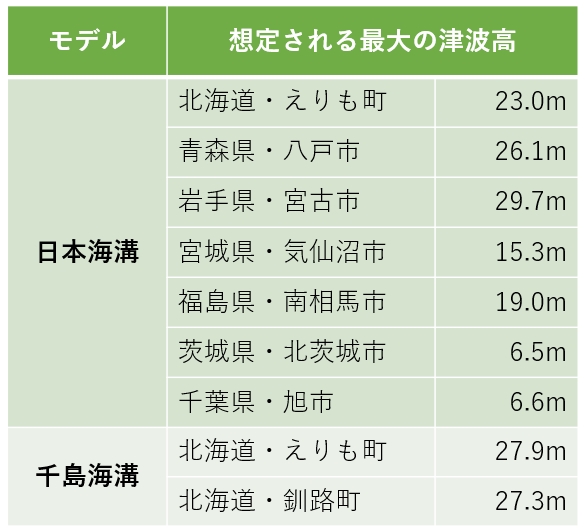

この会議は2015年2月から2019年(令和元年)9月まで実に14回にわたって行われ、日本海溝、千島海溝それぞれの領域で最大クラスの津波が起こる地震モデルが想定されました。そのモデルは次のようになっています。

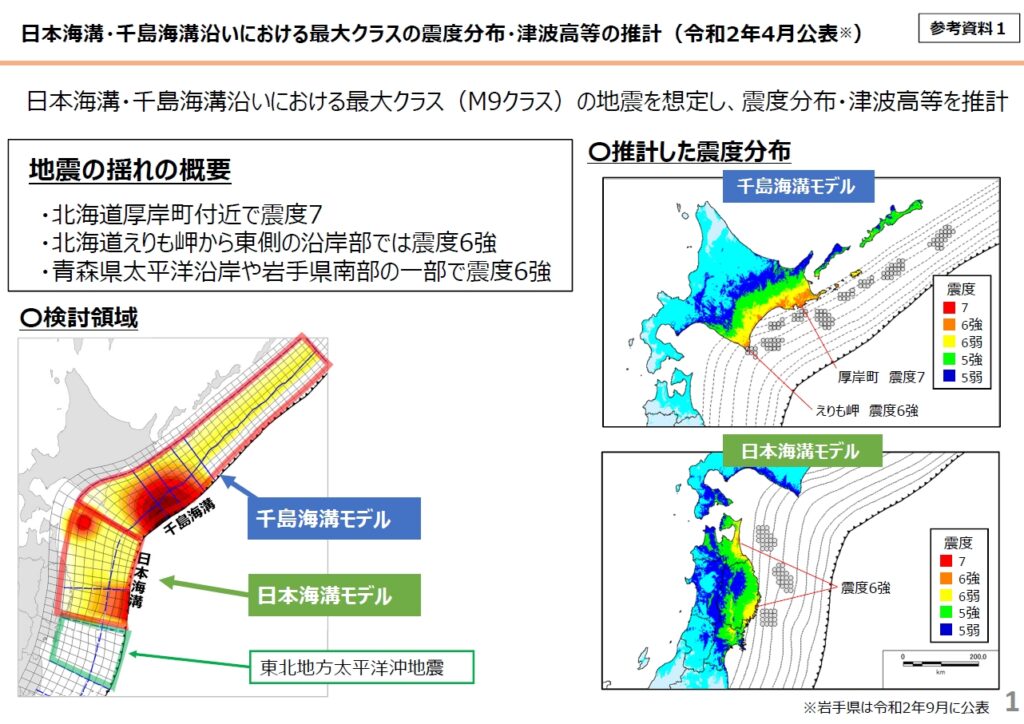

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ

「日本海溝・千島海溝沿いにおける最大クラスの震度分布・津波高等の推計(PDF)」1ページ

(別の作業部会の資料ですが、こちらの方が情報がまとまっていましたので使わせてもらいました)

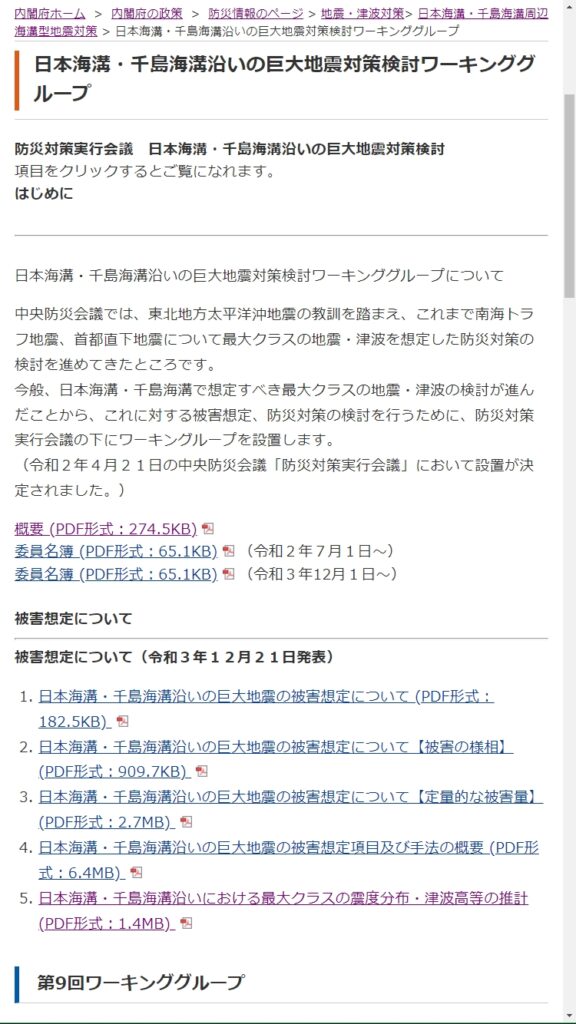

画像にあるように、地震モデルとして(1)日本海溝モデル、(2)千島海溝モデルの2つが想定されました。地震の規模を示すマグニチュード(M、正確にはモーメントマグニチュードMw)が(1)は9.1、(2)が9.3となっており、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の9.0を上回る超巨大地震となっています。

Mの違いで見ると、3.11との差はそれぞれ0.1、0.3でそれほど変わらないと思われるかも知れませんが、実はその規模、エネルギーは3.11の2倍から2.8倍になる点に注意が必要です。

Mはその差が1あると、エネルギーは32倍になります。

M8の地震は来てほしくない、だからあまり揺れないM4くらいの地震が何回か起こってそのM8分のエネルギーを消化してくれないかな、といったつぶやきが大きな地震の後に散見されます。しかしこれはMの差とエネルギーの関係から見るとなかなか大変です。

Mの差は4ですから、M8のエネルギーはM4のそれと比べて32を4回掛け算した104万8576倍あることになります。ですのでM8の地震1回をM4の地震でまかなうためには104万8576回必要になります。

あくまでも計算上の話ですが、それだけ地震のエネルギーはすさまじいものがある、と考えることが大事なのだと思います。

日本海溝と千島海溝とは?

海溝は海の溝

ところで先ほどから出ている日本海溝と千島海溝ですが、改めて基本的なことを確認していきましょう。まずそもそも海溝とは何ぞや?ということです。

地球の表面はプレートと呼ばれる十数枚の硬い岩石の板で覆われていて、その境界で地震が多くなっているということは、よく知られていることだと思います。そして陸地のプレートに海のプレートが沈み込んでいる部分があります。

こうした部分は斜面が急で細長く、非常に深くなっています(通常は6,000m以上)。まさに溝のようになっているということで、このような部分が海溝と呼ばれています。

日本の隣は海溝だらけ

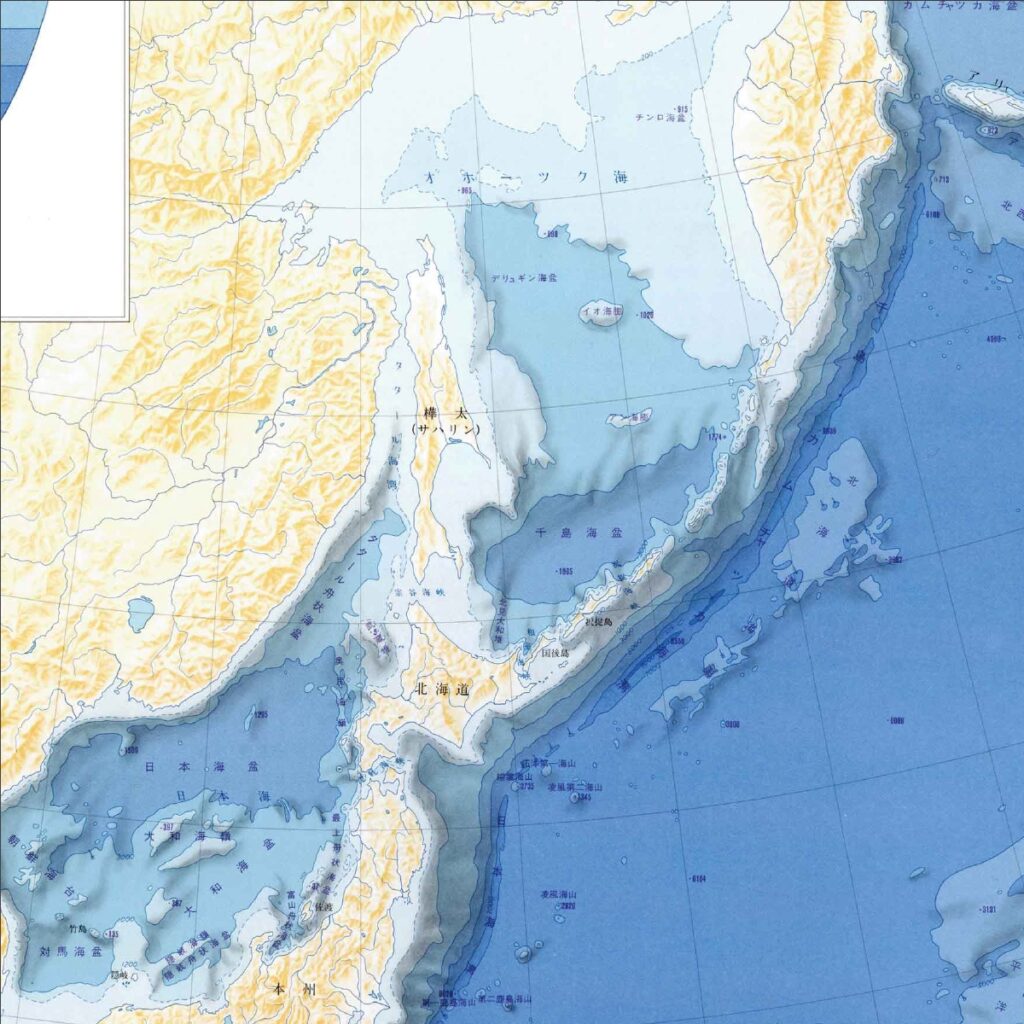

そして今回話題になっている日本海溝と千島海溝は地図で見ると次のような所に位置しています。まずは千島海溝から見てみます。

出展 国土地理院「ナショナルアトラス閲覧サービス 自然―26ページ(海底地形・PDF)」

北海道の東側、カムチャツカ半島の南側からえりも岬の南東側まで、ずーっと細長い部分が続いていますよね?これが千島海溝と言われる海溝です。

そして地図中の海の領域には、海山と呼ばれるものがあちこちにあるのが見えると思います。文字通り、海の中の盛り上がった部分、山です。特に先ほどのえりも岬の南東側に襟裳海山(えりもを漢字では襟裳と表記します)がありますよね?千島海溝はこの襟裳海山までの部分を指しています。

ちなみに、襟裳海山の部分には3735という数字が書いてあります。これは水深3,735mの部分に山の頂上があるという意味です。そして山の高さは約4,200mもあるのだとか。富士山よりも高いのですね。

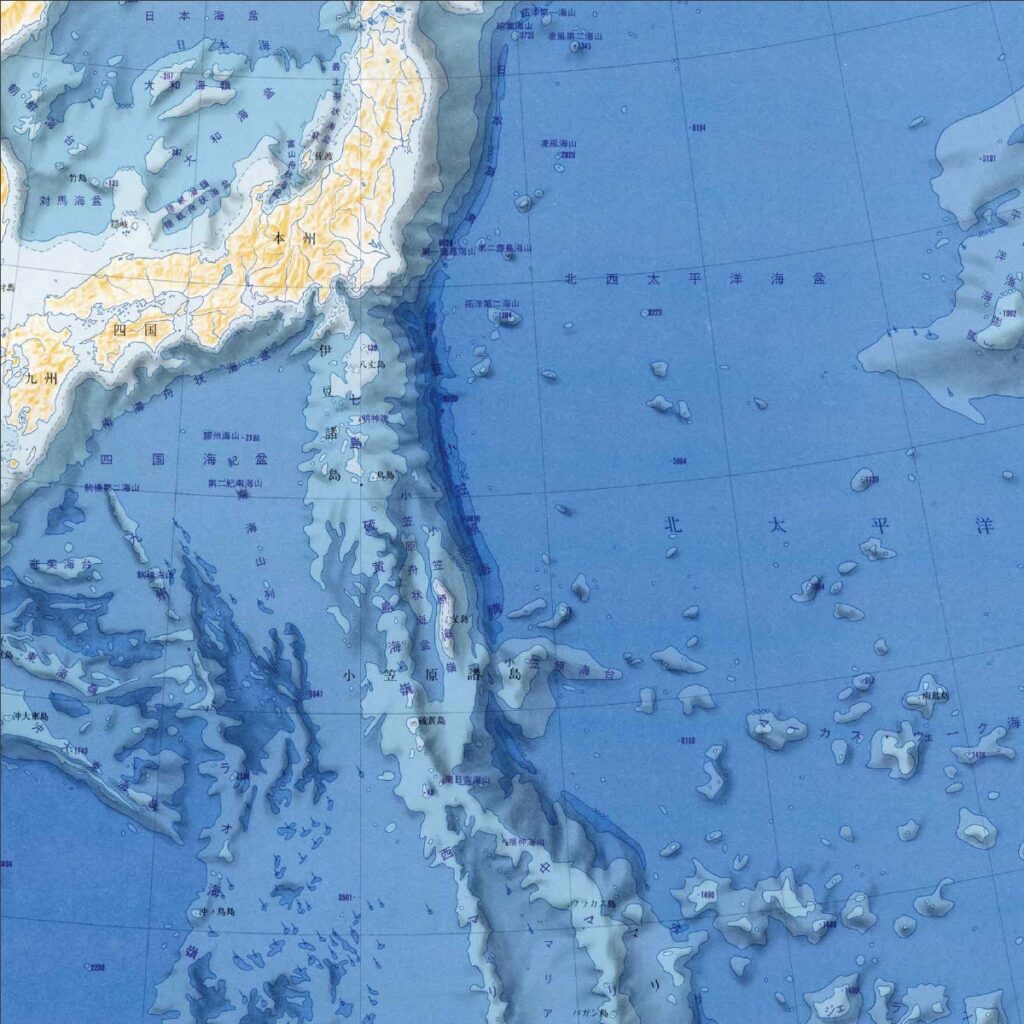

一方で海溝は続いています。次の画像を見てください。

出展 国土地理院「ナショナルアトラス閲覧サービス 自然―26ページ(海底地形・PDF)」

襟裳海山から向きを変えて伊豆諸島付近まで、東日本に沿ってやはり海溝のラインが見えると思います。これが日本海溝です。

こちらもやはり海山、ここでは第一鹿島海山ですが、その辺りからさらに向きを変え、今度は小笠原諸島側に溝が進んでいます。この部分は伊豆・小笠原海溝と呼ばれています。ちなみにさらに進むとマリアナ海溝があり、ここは10,920mと世界で一番深いチャレンジャー海淵(かいえん)があることでも知られています。

日本海溝、千島海溝は太平洋プレートの沈み込みでできたものです。このように、日本のすぐ東側のお隣にはプレートが沈み込んでできた海溝が続いています。この沈み込みに巻き込まれた陸側のプレート(北米、ユーラシアプレート)がいつしか反発するのですから、日本は地震が多いということもうなずけるかと思います。

具体的な被害想定を見てみよう

津波による人的被害は早期避難で減少

もう一度被害想定に戻ります。前段で取り上げたものはそれぞれ最悪のケースを考えた場合の数字になります。地震が発生する時期や時間帯で被害の様相も変わってくることが考えられるため、今回の被害想定では次の3つのケースが設定されました。

- 冬の深夜(冬・深夜)

- 多くの人が自宅にいて寝ている時間帯

- 避難準備に時間がかかる

- 避難しようにも周りは暗い

- 積雪や路面の凍結で避難の速度は低下

- そのため、避難が遅れて津波による被害が最も多くなる

- 冬の夕方(冬・夕)

- 夕食を作るため、火気を最も使う時間帯

- 地震による火災が想定

- 冬であるので積雪や凍結により、避難速度低下

- 津波による被害が多くなる

- 夏の昼間(夏・昼)

- 木造建築物内にいる人の数が一番少ない時間帯

- 建物倒壊などによる人的被害が少なくなると想定

- 積雪や凍結の心配はない

- 外も明るい時間帯なので避難が早くなる

- 津波による被害が少なくなる

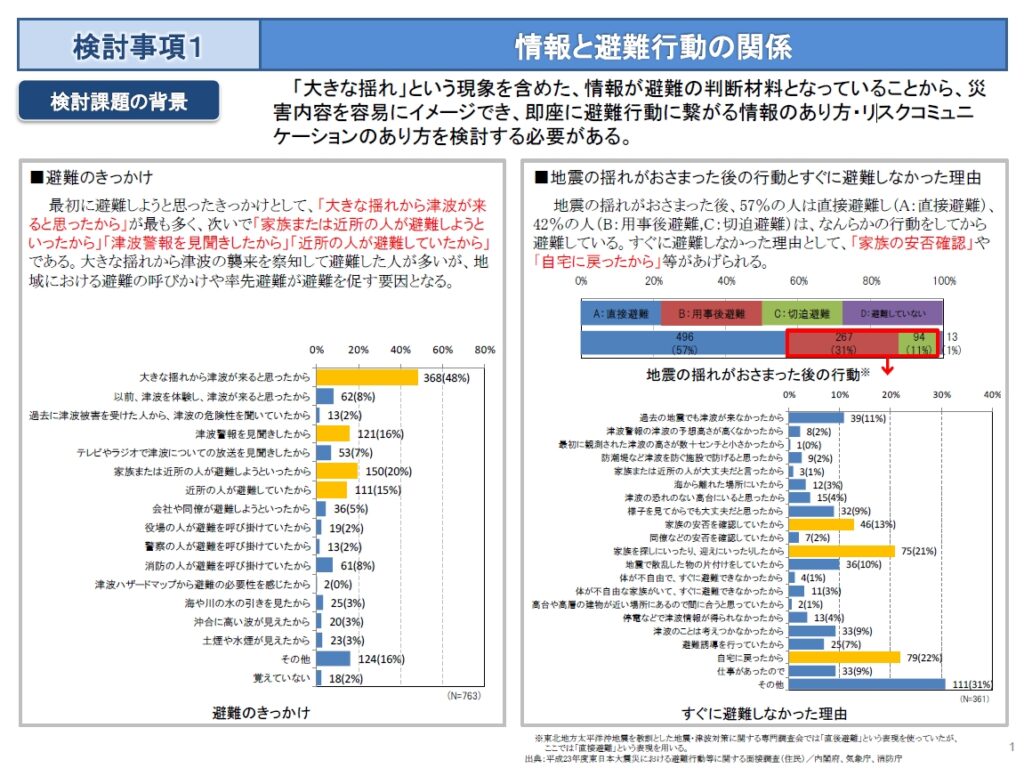

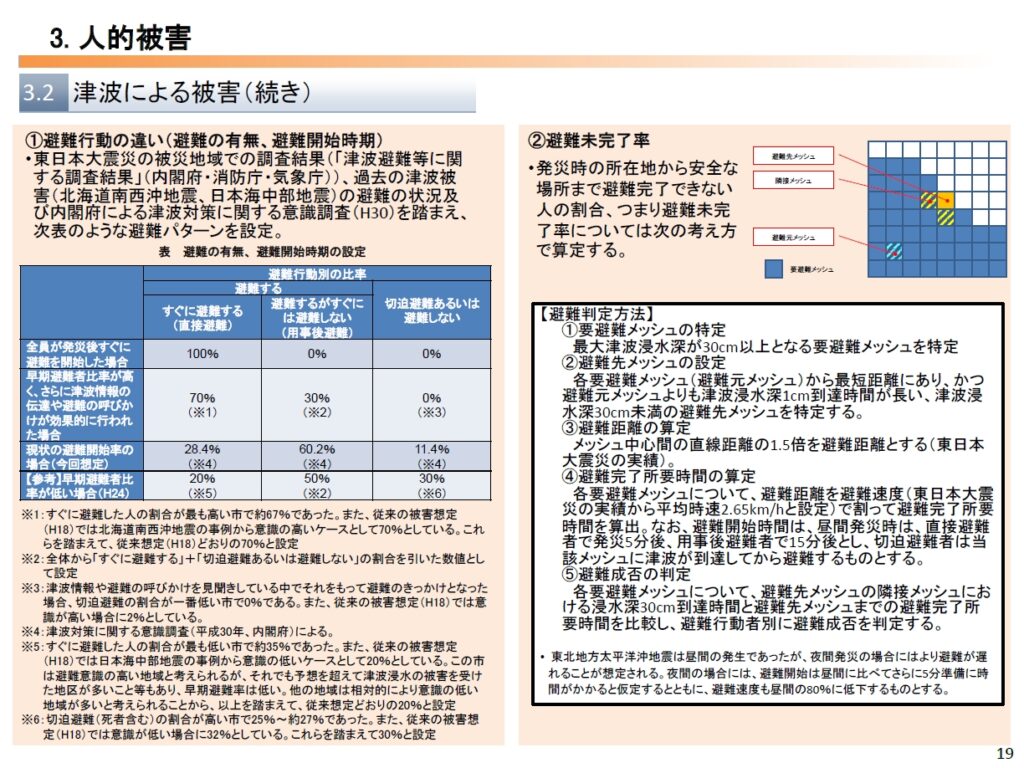

これらのことから考えると、被害の深刻さは、(1)>(2)>(3) ということが言えそうです。また、津波被害についてはさらに次のように避難行動の違いというパターン分けがなされています。

- 直接避難

- 揺れがおさまった直後にすぐ避難した

- 用事後避難

- 揺れがおさまった後、すぐには避難せずなんらかの行動を終えて避難した

- 切迫避難

- 揺れが収まった後、すぐには避難せずなんらかの行動をしている最中に津波が迫ってきた

- 避難していない

- 高台など避難の必要がない場所にいた

となります。

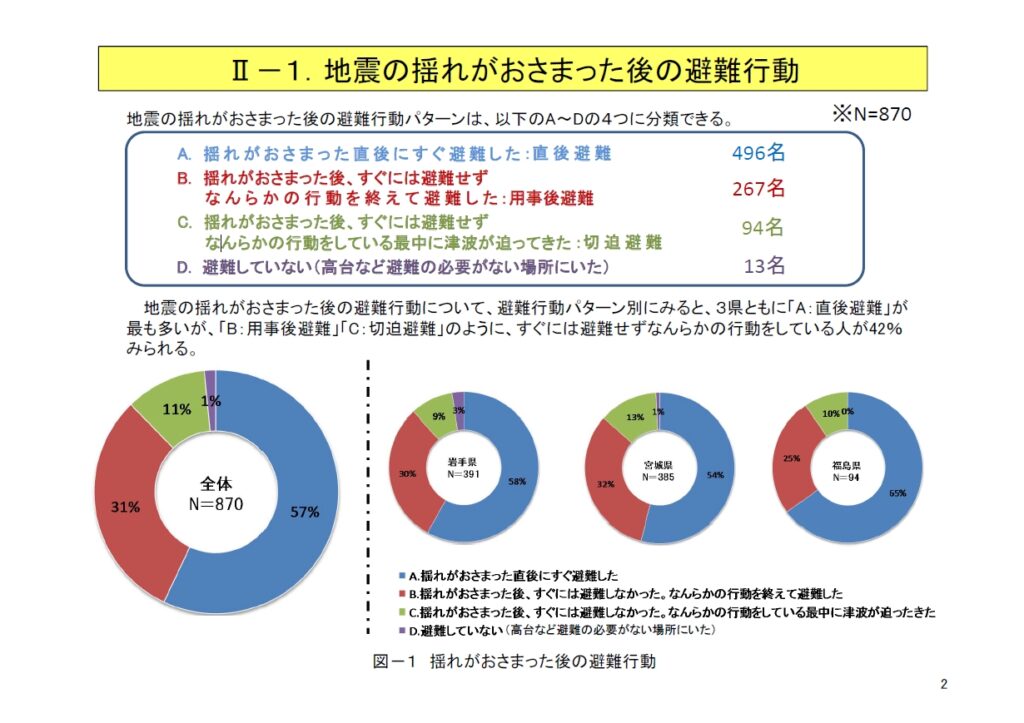

少し補足をしますと、このような避難分類は、2011年(平成23年)7月に内閣府・消防庁・気象庁が合同で行った「平成23年東日本大震災における避難行動等に関する面接調査(住民)―津波避難等に関する調査」でなされていました。

この調査は中央防災会議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」においてその実施が報告されており、第7回(2011年(平成23年)8月16日開催)の会議で結果が提出されています(資料1)。

出展 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会(第7回)

「資料1 平成23年東日本大震災における避難行動等に関する面接調査(住民)分析結果(PDF)」 2ページ

上のように、地震の揺れがおさまった後の避難行動の分類として先の用語が使用されています。ただ、ここに出ている直後避難は直接避難という用語に置き換えられています。

この置き換えは、同じく中央防災会議の防災対策推進検討会議下に置かれた津波避難対策検討ワーキンググループで行われたもののようです。このグループは途中で名称が変更されていますが、その第2回会合(2011年(平成24年1月23日)開催)の資料2-3で用いられたのが初出のようです。

(右上のグラフと、右下の注釈に記述があります)

出展 津波避難対策検討ワーキンググループ(第2回)

「資料2-3 東日本大震災を踏まえた検討事項整理- 各検討事項の検討視点(案)(PDF)」1ページ

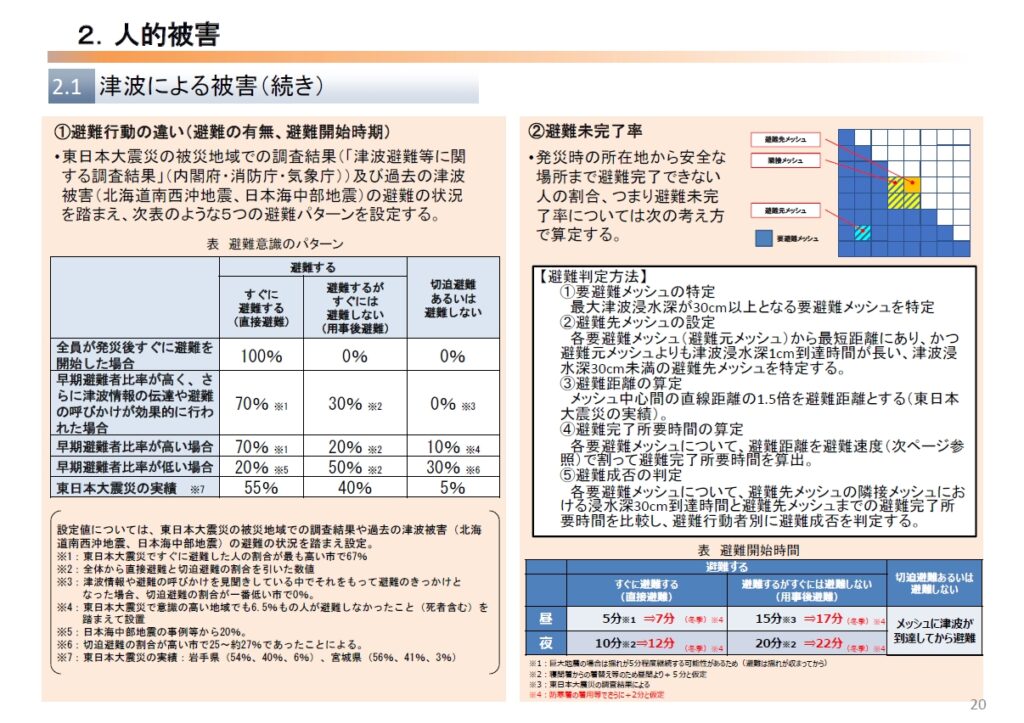

少し長々となってしまいました。津波被害想定の見積もりは、このように避難パターンを分類して、その通りに行動する人の割合や避難にかかる時間を当てはめて計算が行われています。その他の被害想定についても考えられるパターンや過去の災害データが利用されています。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ

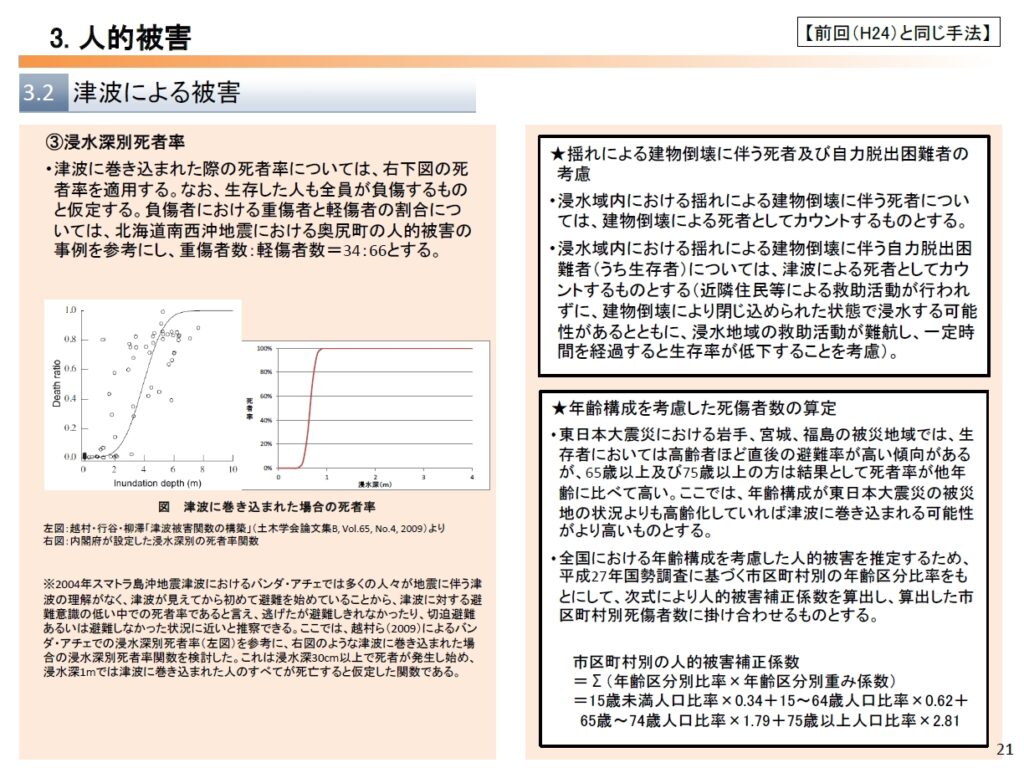

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定及び被害想定項目及び手法の概要(PDF)」 20ページ

そしてこの表のうち

- 早期避難者の比率が高く、津波情報の伝達や避難の呼びかけが効果的に行われた場合

- 早期避難者の比率が低い場合

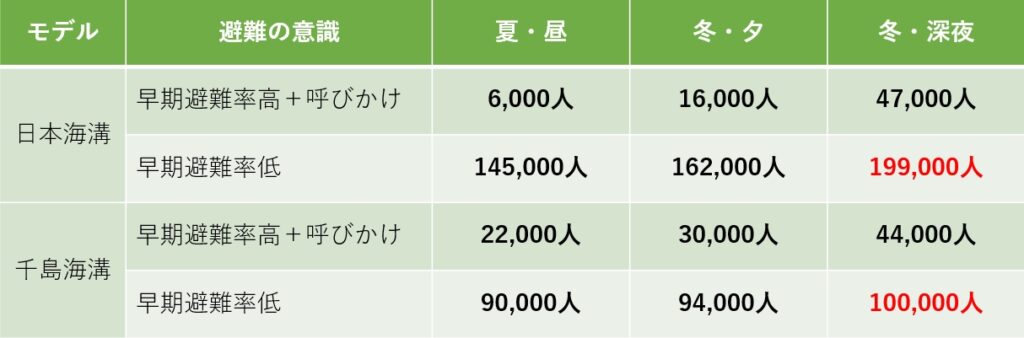

の二つについて津波による人的被害が想定されています。また、前者は津波避難ビル等の効果も考えたものになっています。その結果が次の表です。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について【定量的な被害量】(PDF)」 9、10ページ

この赤くした太字の部分が、今回想定された最大の津波被害の人数になります。とてつもない数になっています。一つの市の住民が丸々いなくなってしまうような規模です。

一方で、早期避難する人が多い場合は、津波による被害が大きく減っているのが見て取れます。これはごく自然なことだと思います。しかし素早い避難行動に移すためには住民一人一人の避難に対する意識が変わり、すぐに逃げるという行動を確実に取ることができるか、それが求められると思います。

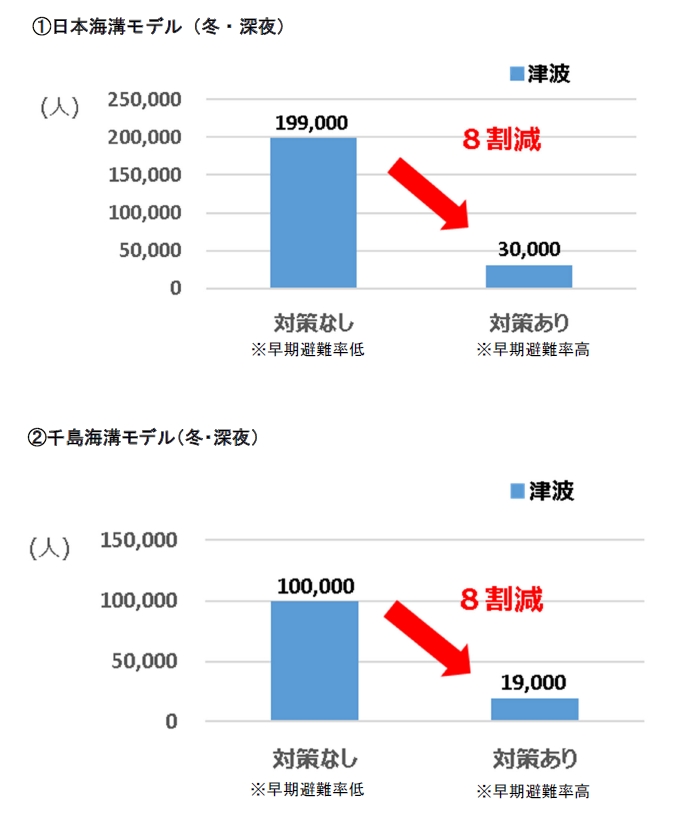

同資料には、そのことについて試算が示されています。被害想定が最悪のケースである冬・深夜について

- 住民(地域・企業など全ての関係者)の避難意識の改善による避難の迅速化

- 津波避難ビル・タワー等の活用・整備

この二点を考えた場合に、どこまで人的被害が減少するかという想定です。津波避難ビルについては、先ほどの表の早期避難率高+呼びかけにも反映されていますが、さらにそれを整備して活用するということですから、より早期避難率が高い状況と言えるでしょう。その結果が次になります。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について【定量的な被害量】(PDF)」35ページ

このように日本海溝モデルでは、最悪の19万9千人から3万人に、千島海溝モデルでは10万人から1.9万人にまで減少し、津波被害をおよそ8割抑えることができます。

ただ、それでも想定される津波被害の人数が東日本大震災のそれを上回ることをしっかりと留めておかなければなりません。どこまでこの値を少なくしていくことができるか、それが今回の被害想定で突き付けられた課題と言えそうです。

再び余談です。先ほどの表にもありましたが、早期避難者の比率が低い場合の被害想定は

- 直接避難 20%

- 用事後避難 50%

- 切迫避難あるいは避難しない 30%

の割合で計算が行われているようです。この点について、記事の最初にお示しした二之湯大臣の会見で記者の方が質問をしておられます。

表に東日本大震災の実績が示されているが(直接55%、用事後40%、切迫5%)、被災した3県(岩手、宮城、福島)にはそぐわない想定なのでは?という主旨の質問だと思います。この質問は映像でも要旨でも確認できます。

この質問は持ち帰りとなり、昨年2021年(令和3年)12月24日の会見で「何としても命を守ること」を主眼に最悪のケースに備えていくために推計したものである、とコメントされておりました。

個人的にはその実績の数字がどのように計算されたのかが少し気になるところではあります。先ほど補足の中でお示しした避難行動のアンケート結果が根拠になっていると思うのですが、どうもこの数字と近しい値にはなっているのですが、一致していないですよね。別の調査があったのかも知れないと探したのですが、不明です。

ところで、このような比率の設定は南海トラフ地震の被害想定にも活用されています。「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」においても同様の資料が公開されています。

出展 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

【参考】南海トラフ巨大地震の被害想定(施設等の被害・経済的な被害)(再計算)(令和元年6月)

「被害想定項目及び手法の概要~施設等の被害・経済的な被害~(PDF)」19ページ

ちなみに、この資料にはどのくらいの高さの津波から人的被害が出始めるのか?という根拠も掲載されています。

よく、津波は30cmでも危ない、1mでは皆流されて死亡してしまう、という話がありますが、おそらくはこの資料が元になっているのでしょう。また、画像で示されている論文は誰もが読むことができます。津波の高さなどによってどのくらいの被害が出るかという津波被害関数という指標を考えられているようです。今回の被害想定にも活用されています。

津波はどこまでやってくるの?

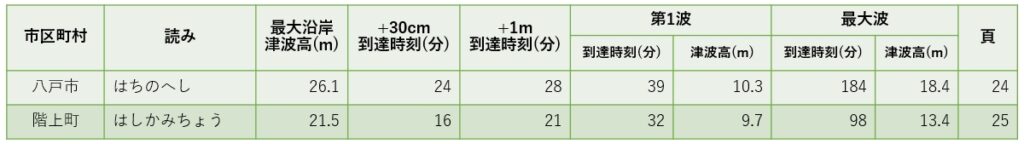

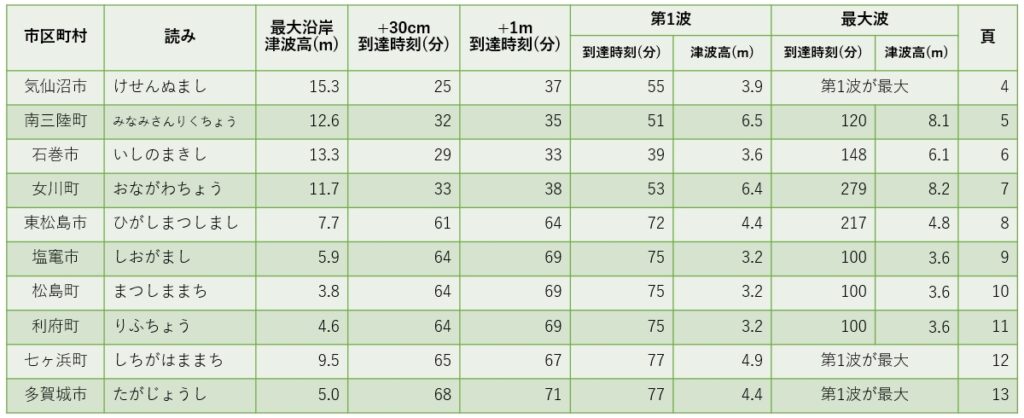

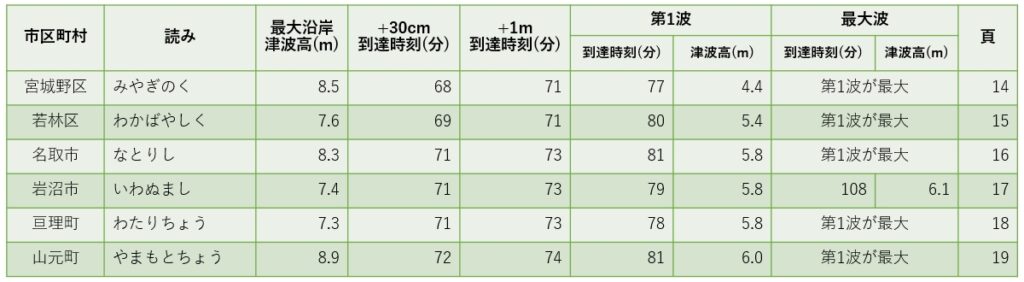

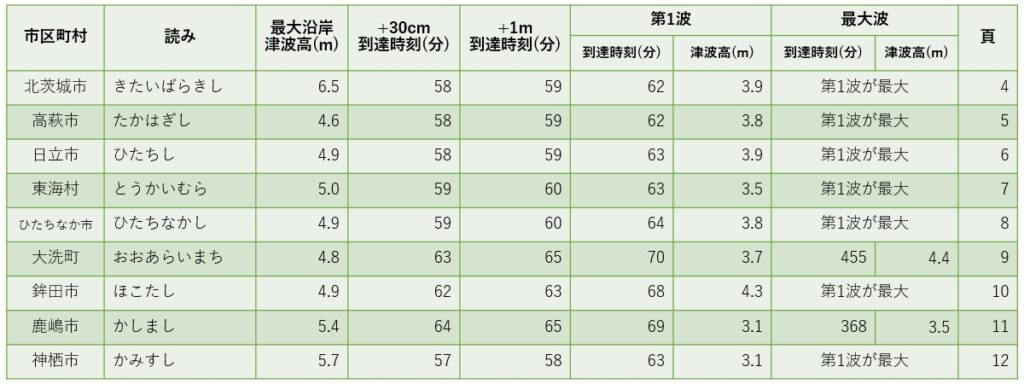

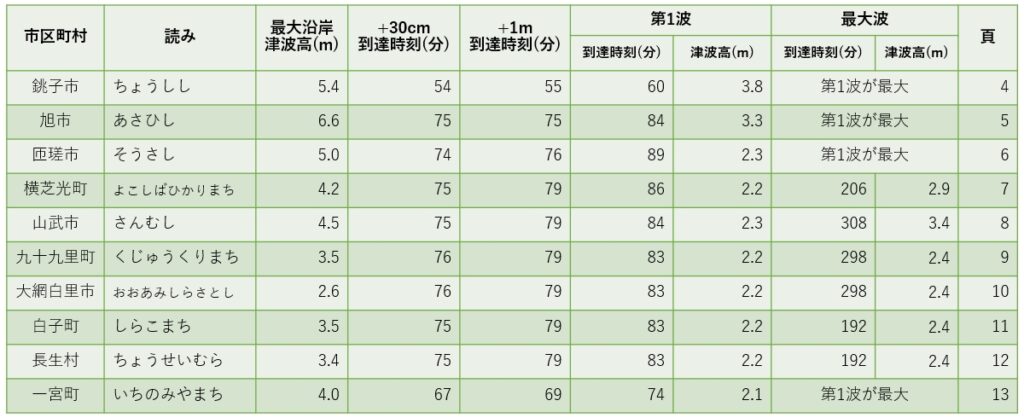

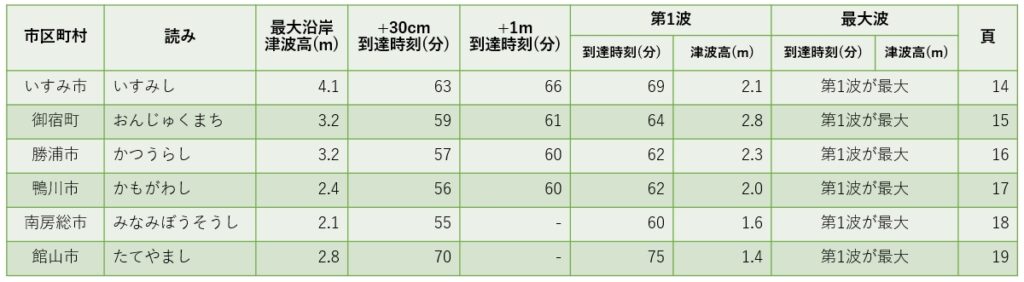

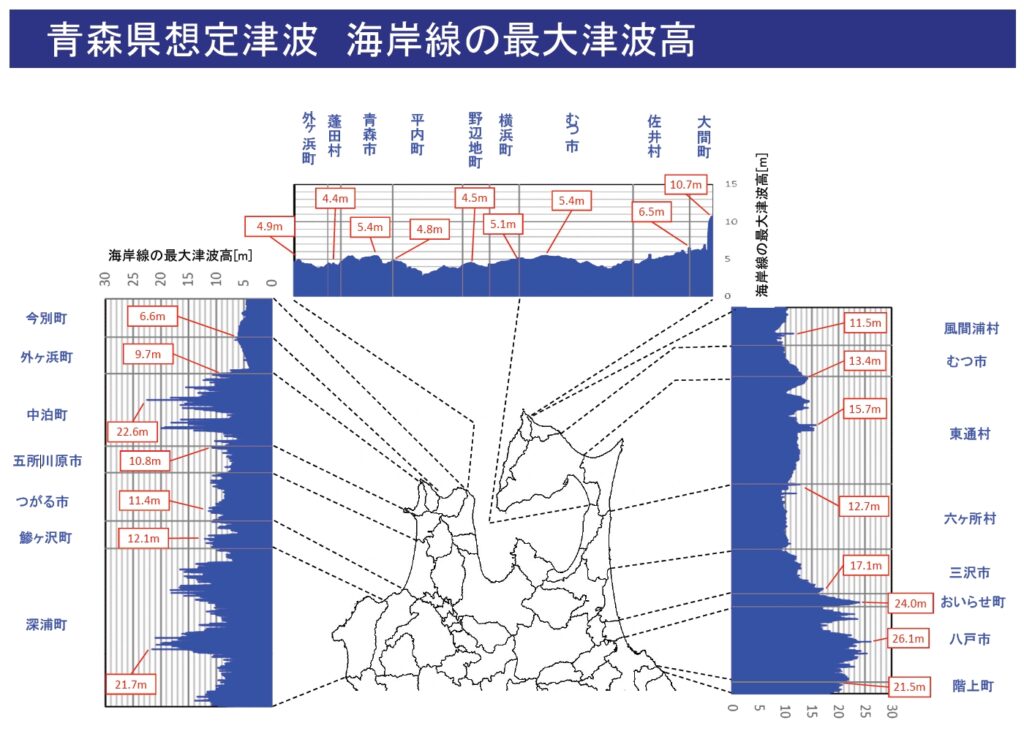

ここまで津波の被害想定について見てきました。そして最大の波がどれくらいのものか、というのも確認ができたと思います。記事の最初にお示ししたものがそれになります。

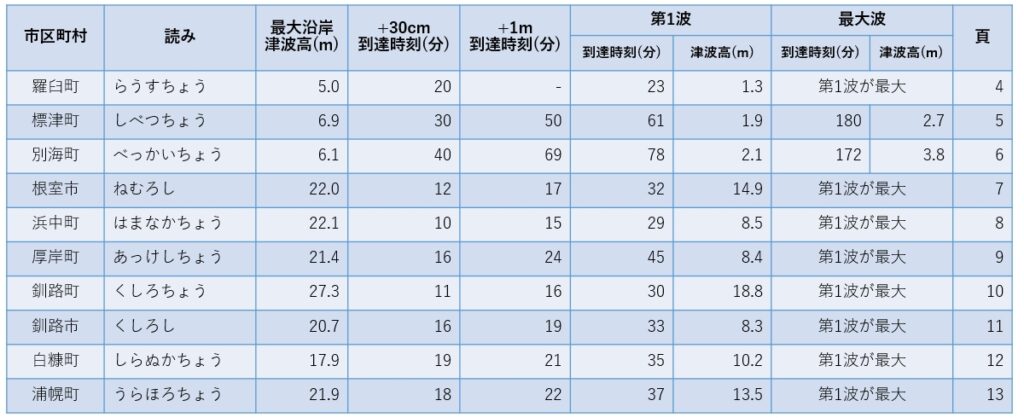

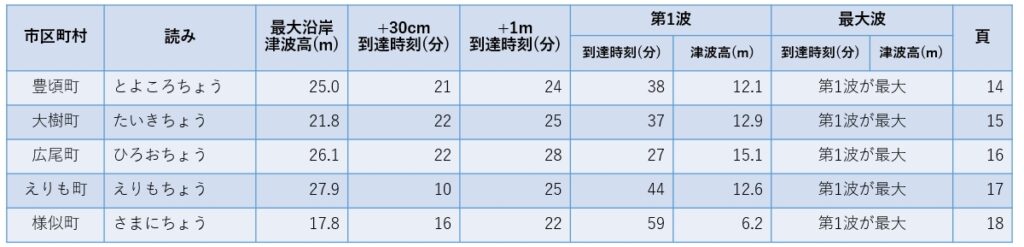

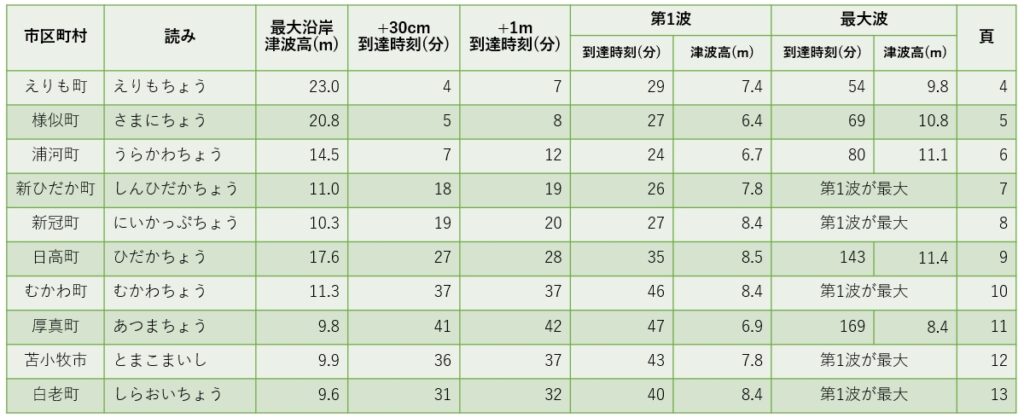

しかし、どの沿岸にも数十mの津波がやってくるわけではありません。そこで次に知りたいのは、太平洋沿岸のどの町にどのくらいの高さの津波がくると考えられているのか、ということになります。

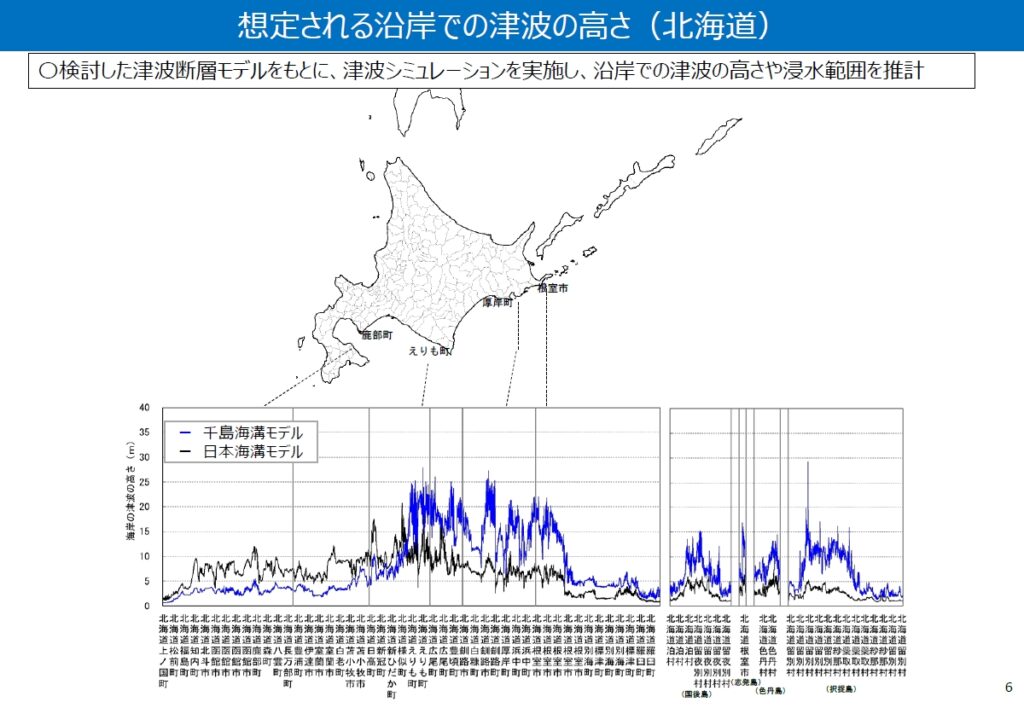

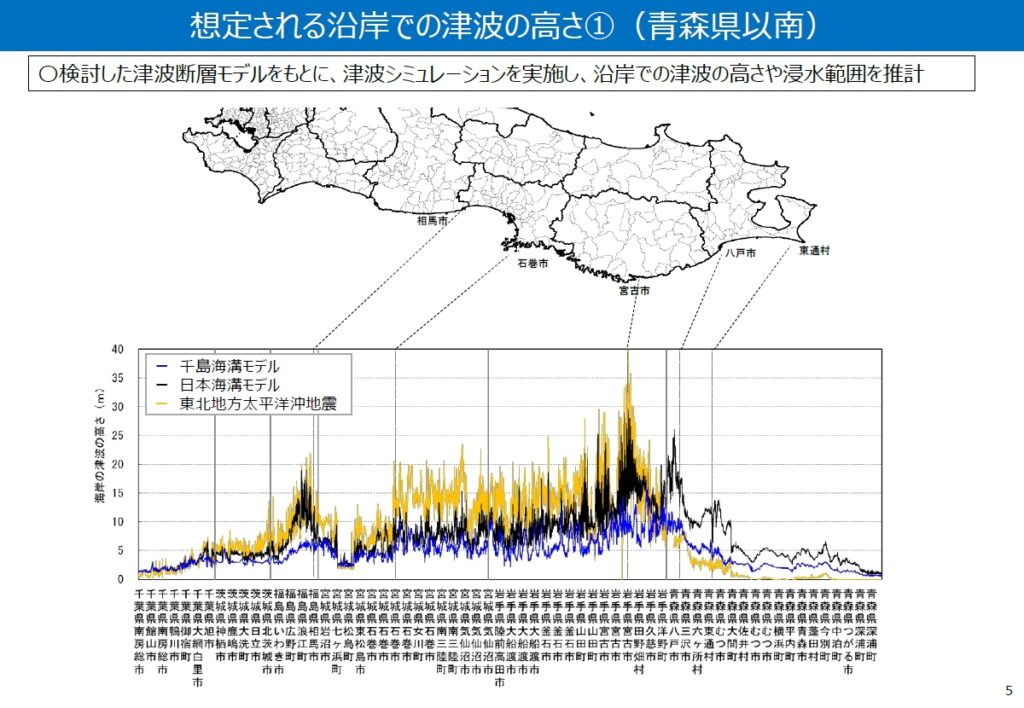

これについては先ほどの「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会」が多くの資料を公表しています。まずは全体を見てみましょう。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 概要報告(参考図表集・PDF) 6ページ

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 概要報告(参考図表集・PDF) 5ページ

上の2枚の画像が北海道、そして青森県から千葉県までの沿岸にやってくると想定される津波の高さになります。

ここからまず言えることは、千島海溝・日本海溝いずれのモデルにおいても全ての地域沿岸にm級の津波がやってくる、ということです。津波の高さは、場所によっては30mに迫ろうかという巨大なものになります。さらに岩手県の北側や青森県では東日本大震災よりも高い津波が来る想定になっています。

また、特に青森県についてですが、津波が回り込んで日本海側にまで影響を及ぼすということです。下北半島の内湾である陸奥湾内に面した青森市やむつ市、さらには日本海側の五所川原市やつがる市、深浦町に至るまで津波による浸水が想定されています。

特に陸奥湾内に回り込むことは、学生時代の物理で習った方もいると思いますが、波の回折(かいせつ)現象によるものでしょう。

以上が津波の全体像です。

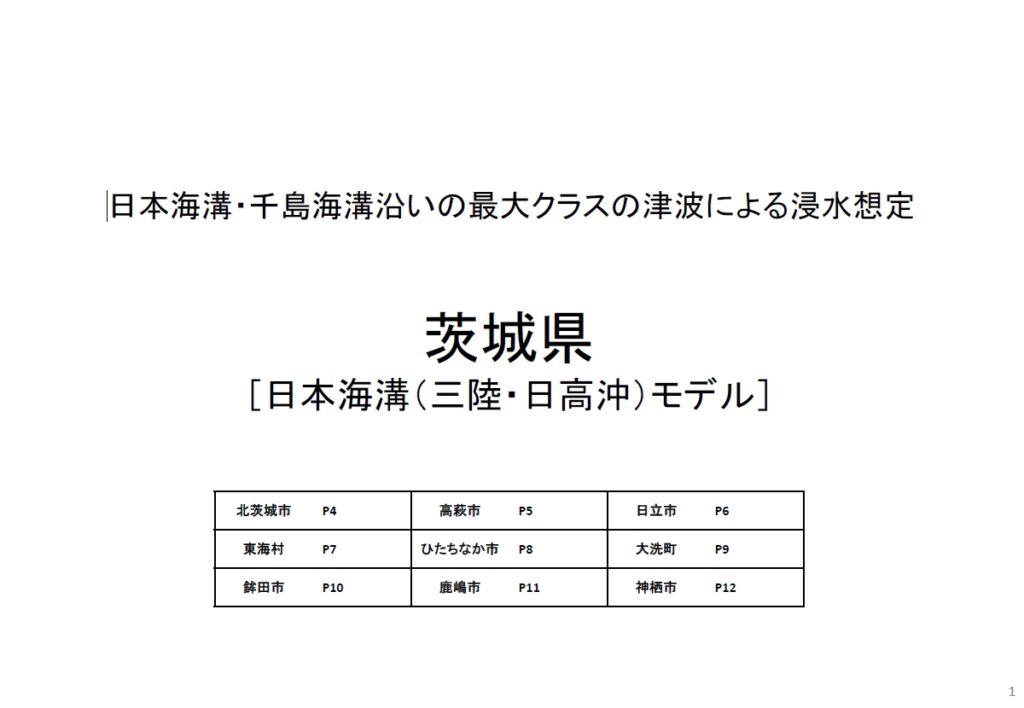

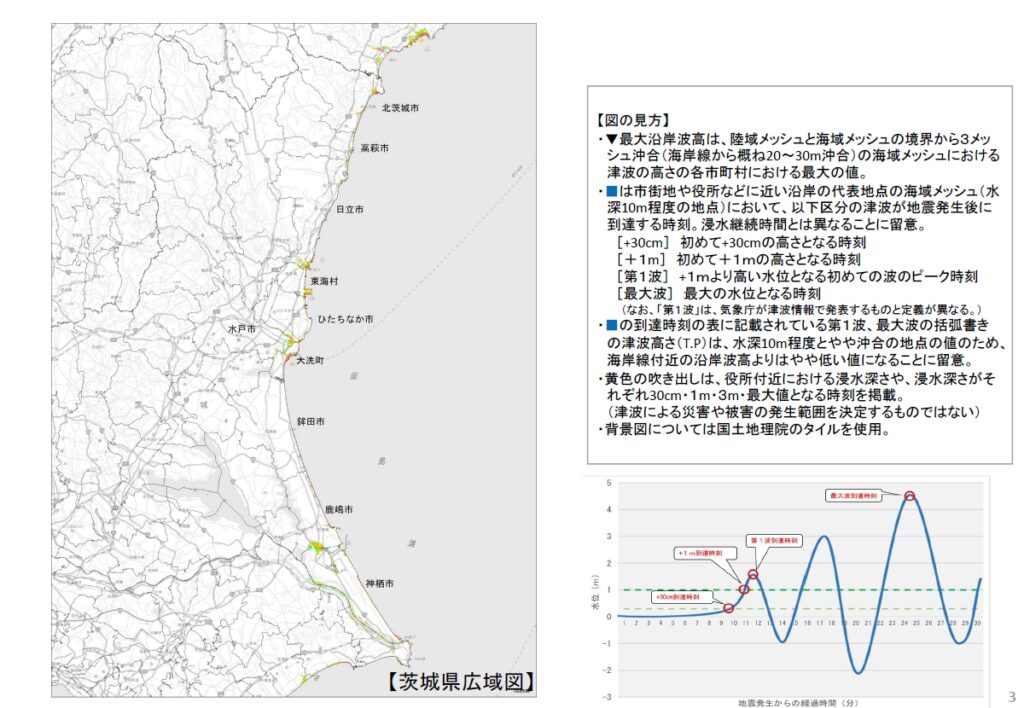

次に個別の地域においてどのくらいの津波が予想されているかについてです。これについても先の検討会が「浸水想定図」を公表しています。一つ例を見ながらその図を読み解いてみます。ここでは茨城県を取り上げてみましょう。まずは表紙です。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 概要報告(浸水想定図・茨城県・PDF) 1ページ

今回両モデルで想定された最大クラスの津波について、詳細が示されている市区町村が一覧で出ています。茨城県の場合ですと、9つの市町村になっていますね。続いて広域図です。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 概要報告(浸水想定図・茨城県・PDF) 3ページ

左側にはその地域全体の浸水の様子が色分けされています。色分けの意味は各地の想定図で出てきます。右側は図の説明ですが、なんだか難しいですね。そこで注目する項目を見てみます。

- 最大沿岸津波高

- +30cm

- +1m

- 第1波

- 最大波

全部で5項目あります。まず最大沿岸津波高が、注目している市町村にやってくる最も高い津波の高さということになります。ニュースなどで、〇〇県〇〇町に最大〇〇mの津波、といった記述がありますが、これは最大沿岸津波高の値になっています。

そして残りの4項目は、代表地点(市街地や役所などに近い沿岸のポイント)について、その場所で最初に津波の高さが30cmになる時刻(+30cm)、1mになる時刻(+1m)、+1mより高い水位となる初めての波のピーク時刻(第1波)が示されています。

また最大波は、最大の水位となる時刻を表します。右側の図のように、津波は何回も押し寄せますから、その最大の波がやってくる時刻と考えます。この時、第1波が最大波である場合はそのように書かれています。

では実例を見てみましょう。ここではひたちなか市を取り上げてみます。

出展 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 概要報告(浸水想定図・茨城県・PDF) 8ページ

画像のように、浸水深さが色分けして表示されています。市役所などには浸水の情報が付け加えられています。ほかにも鉄道や高速道路などがあればその旨示されています。津波の交通インフラへの影響も心配されますから、一目でそれらも含めて確認するのは大事なことだと思います。

そして、ひたちなか市には最大で4.9mの津波が来る想定になっていることが読み取れました。また津波の高さが30cmになるには59分、1mになるには60分を要します。そして第1波が来るのが64分後になります。ひたちなか市では、この第1波が最大となります。

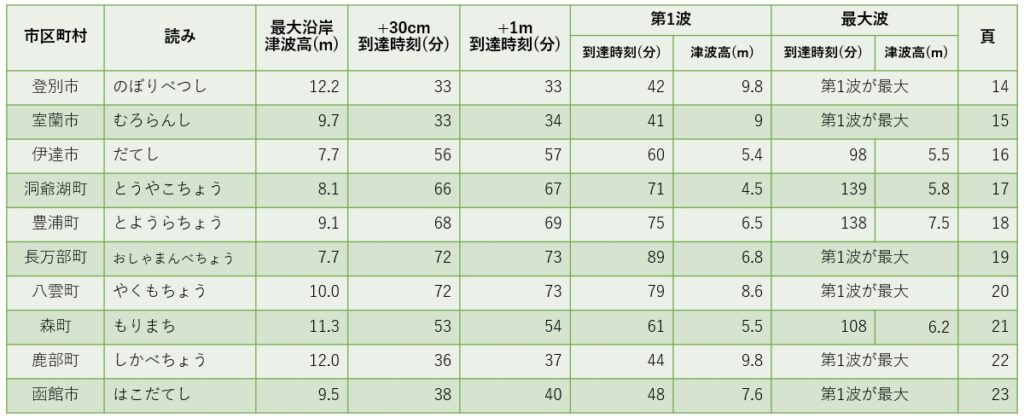

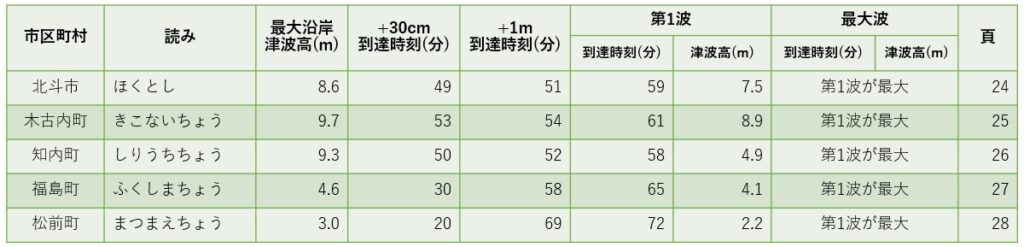

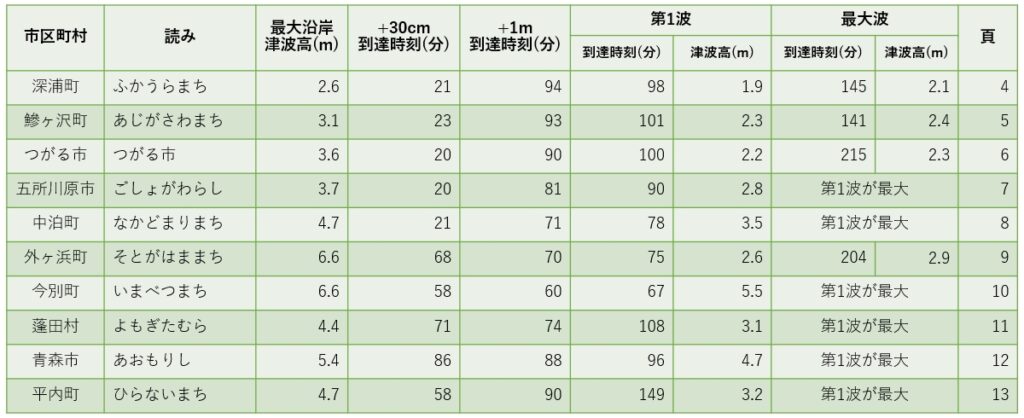

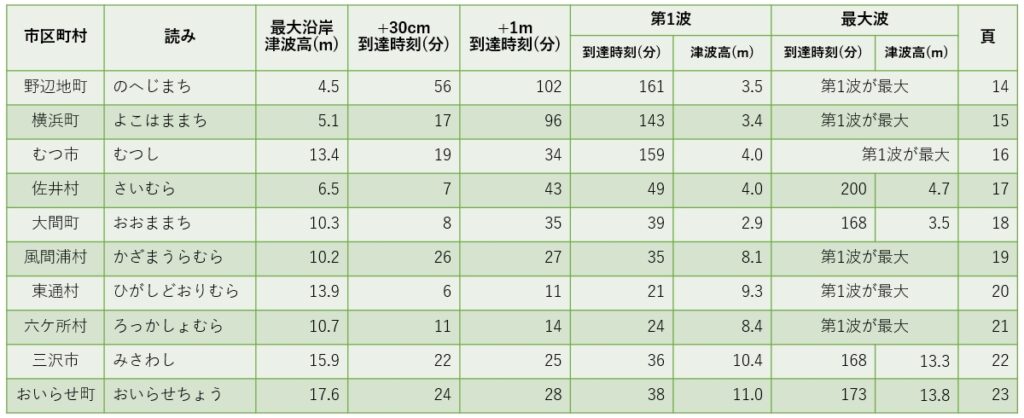

以上が各地域の浸水想定図の見方になります。ぜひご自分の目で浸水想定を確かめてみてください。また、最大沿岸津波高などの情報をまとめてみました。早見表的にお使いください。

浸水想定図まとめ

出展「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 概要報告(浸水想定図)」

- 日本海溝・千島海溝の両モデルについて各地域の次の想定を表にしました

- 最大沿岸津波高

- 代表地点の値(+30cm、+1m、第1波、最大波)

- 代表地点が複数ある図もありますが、その場合は+30cmの時刻が早い方を選びました

- 表右端の「頁」は、原本の掲載ページ番号です

まとめです

今回の防災お役立ち情報は「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」について、主に津波による被害想定をお伝えしました。

記事にもありましたが、今回設定された日本海溝モデルは、実は岩手県以北のいわゆる日本海溝の北側領域です。日本海溝は伊豆・小笠原諸島まで続くことを先に述べましたが、この福島県より南側の領域についてはモデルに入っていません。

また東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震は宮城県沖の領域で発生しましたが、M9という巨大なエネルギーを放出したので最大クラスの地震の発生は当面考えられないことから、こちらもモデルには入っていません。

今回のモデル設定は、陸地のどこまで津波がやってきたか、その痕跡を示す津波堆積物の調査結果が盛り込まれています。そのデータはなんと過去6千年分。この膨大なデータから地震・津波モデルが作られました。

一方でこのデータは岩手県から北海道の沿岸までは資料が調査されています。しかし福島県より南側では資料が不足しているとのことです。そのため、日本海溝の南側領域で発生する地震・津波の被害想定については今後の津波堆積物調査の進展が待たれます。

そして、ぜひ一度あなたのお住いの自治体から出されているハザードマップをご覧ください!

というのは、ご自分の地域に押し寄せてくる津波想定モデルは、今回のモデルだけに限らないからです。たとえば青森県では、日本海側で発生する地震モデルも検討に入れて想定を作成しています。

この作業は2012年度(平成24年度)から段階的に始まり、2015年(平成27年)3月に完成を見ました。その後、今回の巨大地震モデルも取り入れた最新の浸水想定を昨年2021年(令和3年)5月に発表しています。その全モデル数は24という大変な数です。

特に日本海側に着目すると、今回の想定と比べて津波高さに違いがあることが見えてくるかと思います。

私たちは皆同じ日本に住んでいるわけですが、同じ場所に住んでいるわけではありません。各地で起こる可能性のある地震・津波は様々です。ぜひハザードマップを確認してご自分の地域の実情を知りましょう。

次回の記事では、その他の被害想定や冬の被災で心配される低体温症などのリスク、そして今回の想定公表に至るまでの背景などを見ていきたいと思います。