こんにちは!管理人のアカツキです。

今回は「東京都防災アプリ」について、その続編です。

3つあるモードの1つ、「東京防災モード」を取り上げます。

なお、前回はアプリ全体の概要について取り上げました。

9/7 追記

全4本の記事を投稿完了しました。

こちらもよろしくお願いします!

「東京都防災アプリ」とは (おさらい)

東京都公式の防災アプリです

今から2年前の2018年(平成30年)3月から配信が開始されました。

「あそぶ」「まなぶ」「つかう」をコンセプトに災害時に役立つコンテンツが掲載されています。

そして「楽しみながら」防災について知ることができます。

このアプリは、防災ブック「東京防災」がベースになっています。

余談ですが、前回の記事を公開した後「東京防災」の冊子版を買いに行きました。

アプリでいつでも見ることができますが、実物も置いておきたいなあ・・・と思ったからです。

価格は税込み143円。

この素晴らしい内容で、本当にこの値段で買ってもいいのかしら!?

・・・とレシートを二度見してしまうくらいの安さです。

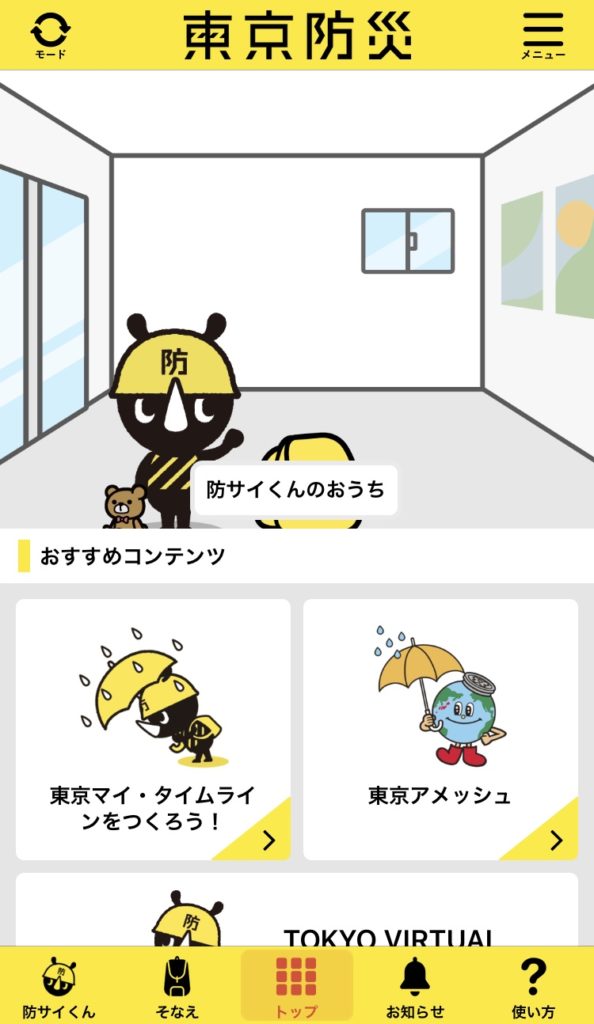

防サイくんがお出迎え(トップ画面)

それでは「東京防災モード」について、見ていきましょう。

ざっくりまとめますと、「東京防災」の内容を楽しみながら学べるモードです。

おそらく、通常はこちらと「東京くらし防災モード」を使うことになると思います。

こちらがトップ画面になります。

まず目に入るのが東京防災公式キャラクター「防サイくん」さんです。可愛いですよねえ。

視認性が高く、注意を引き付けるカラーである黄色。

そして、それを引き立てる黒のカラーリングが鮮やかなキャラクターです。

個人的には、ヘルメットを取ったお姿もいつか見てみたいです。

そして、このトップ画面がメインコンテンツになります。コンテンツは以下の通りです。

以上がトップ画面のコンテンツになります。

ここだけでも、アプリの充実度が見てとれるかと思います。

では一つずつ見ていきましょう!

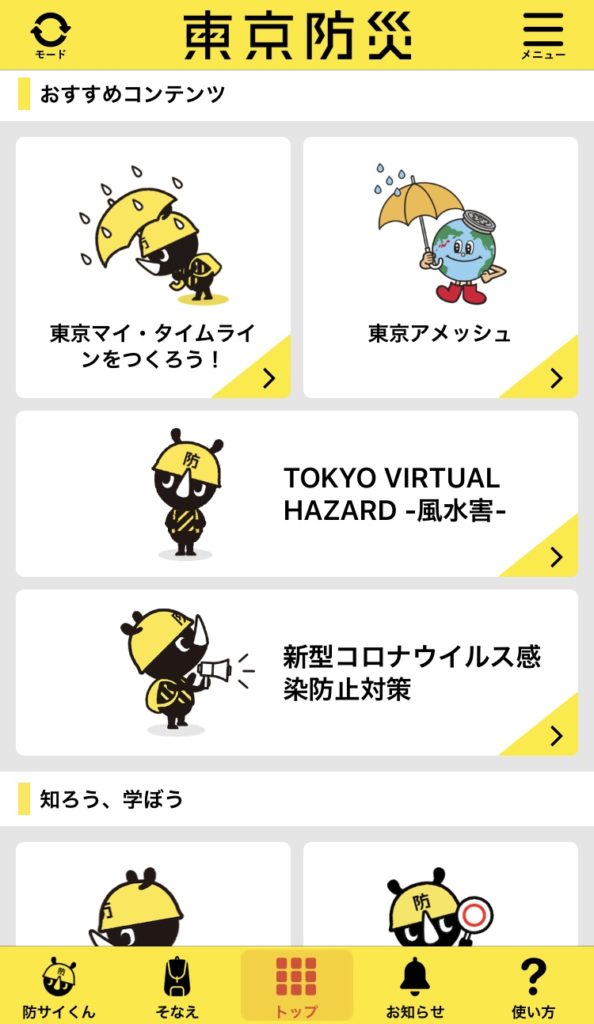

おすすめコンテンツ

東京アメッシュで雨情報を知る

東京アメッシュはご存じの方も多いのではないでしょうか。

東京都下水道局が運用する降雨情報システムです。

東京を中心とした首都圏(東西約190km、南北120km)の現在から120分前までの雨量データを地図で確認することができます。

千葉県在住の私も、たびたび使わせてもらっています。その節はありがとうございます。

TOKYO VIRTUAL HAZARDで疑似体験

河川の氾らん、土砂災害、高潮の風水害について、それぞれシミュレーションVR動画を見ることができます(Youtube)。

VR動画ですので、マウスやスワイプなどで画面を動かすことができます。

実際に自分が被災したらどうなるか、それを疑似的に体験することができます。

私も視聴して、自宅付近のハザードマップなどを確認することが必要だな、と感じました。

ただ、動画の再生数がまだまだ少ない気がします。

もっと多くの人に関心を持ってもらえればと思います。

なお、注意書きにも表記されていますが、ご覧になる方によってはストレスを感じる内容になっているかも知れません。あくまでもあなたの判断でご視聴ください。

TOKYO VIRTUAL HAZARDのVR動画から一つピックアップしてみました。

画面を動せることも体験してみてください。

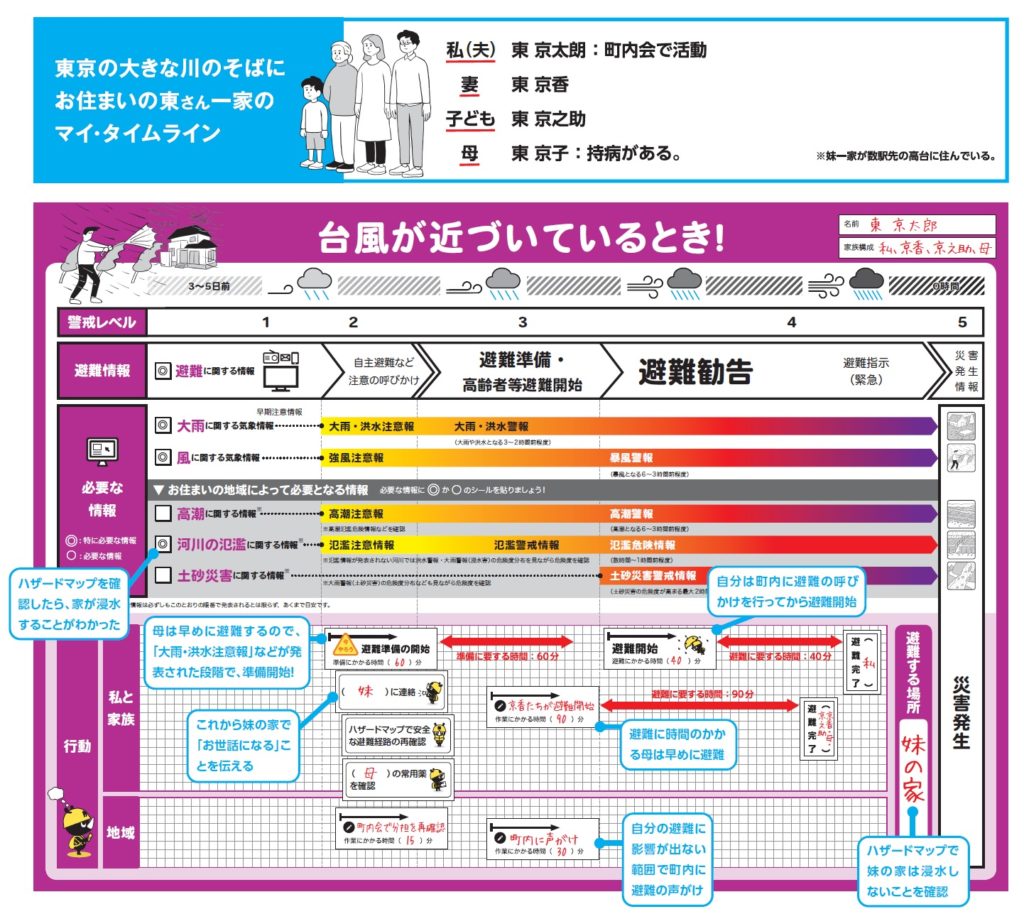

マイ・タイムラインで風水害に備える

出展:『「東京マイ・タイムライン」ガイドブック(本体)一般用』1ページ目より

河川氾らん、土砂災害、高潮被害の風水害について、準備をするための取り組みです。

これらの風水害が起こるかも知れない状況になった時に活用します。

それはどのような状況なのかと言いますと

- 台風が近付いている

- 大雨が長引いている

- 短時間の急激な豪雨が発生するとき

の3状況です。そしてハザードマップをもとに

- 風水害が自宅にどのような危険を及ぼすか?そのリスクを調べる

- 次に、気象情報や区市町村からの避難情報をチェック

- いつどの時点で避難を開始するか?

といった行動計画を時系列で作成したもの、それが東京マイ・タイムラインです。

つまりは災害時の行動計画と言って良いでしょう。

そして、アプリまたはPCで、この東京マイ・タイムラインを作成することができます。

都の防災ページにはくわしい使い方・作り方・作成例などが掲載されています。

一般の方、小・中・高校生向けまで細かく分けられています。力が入っていると感じました。

作成したタイムラインは保存・印刷することができます。

またシートをダウンロードして手書きで作ることもできます。

出展:『「東京マイ・タイムライン」作成例(一般用)』1ページ目より

「東京」と冠されてはいますが、これはあなたがお住いの地域でも活用できると思います。

まずはハザードマップを入手するところから始めましょう。

新型コロナウイルス情報もまとめられています

もう一つのコンテンツは、新型コロナウイルス感染防止対策です。

ウイルス情報や対策、支援情報などへのリンクがまとめられています。

アプリ内ですぐに情報を確認できますね。

以上、おすすめコンテンツをご紹介しました。

風水害について、理解と対策を深められる構成になっています。

知ろう、学ぼう

まずは学びましょう

ここのコンテンツ群で防災について勉強することができます。

最初に「まずはここから学ぼう防災」から読み進めていくのが良いでしょう。

ちなみに、「東京防災PDF版」がこちらにあります。

学んだら、クイズで確認!

少し知識を入れたら、クイズでジャンル別に復習してみましょう!

ジャンル数はなんと11種類もあります。各5問の〇×クイズです。

毎回同じ問題が出ると思いきや、結構入れ替えがあります。

特にピクトグラムやシンボルマークは一度トライされることをオススメします。

マンション防災も学べます

マンションにお住いの方向けのコンテンツもあります。

あなた一人だけではなく、大勢の人が集中して暮らす空間ですから、災害時にもコミュニケーションを取る場面が出てくると思います。

お住いの建物の設備や備蓄状況などを確認する指針にもなっておりますので、必読です。

防災知識を最終確認!

防災知識を身につけたら、シミュレーションで実践しましょう!

こちらは小学校1~3年生、4~6年生のお子様とともに考える「こども防災シミュレーション」

一般の方向けの「シミュレーション」があります。

いずれも自分をあるシチュエーションに置き、その時にすべき適切な行動を選択肢から選びます。

特に「シミュレーション」は思ったよりもムズカシイですよ。

私も何度も失敗してしまいました。

結果のスクリーンショットは、やっと到達できたクリア画面です。

が、ここに至るまで何回も家具に押しつぶされました・・・。

ですが、ここで失敗するからこそ現実で対応する力が養われると思います。

何回もプレイして、イザという時の正しい対応を知っていきましょう!

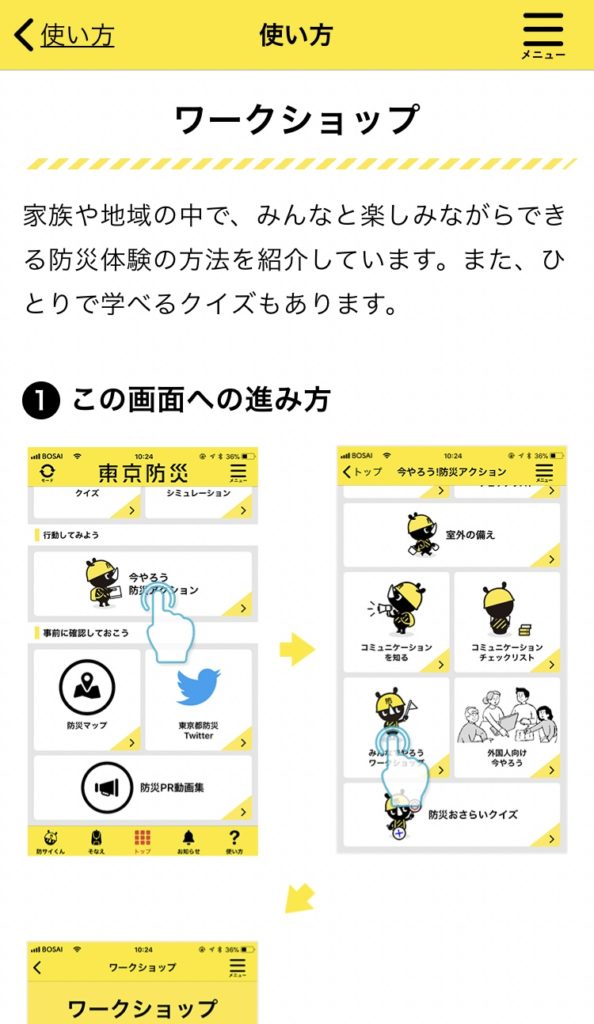

行動してみよう

今やるべきことは?

「今やろう防災アクション」は、物を備えるにあたっての復習とチェックリストの作成というように、今までのおさらいとも言うべき内容になっています。

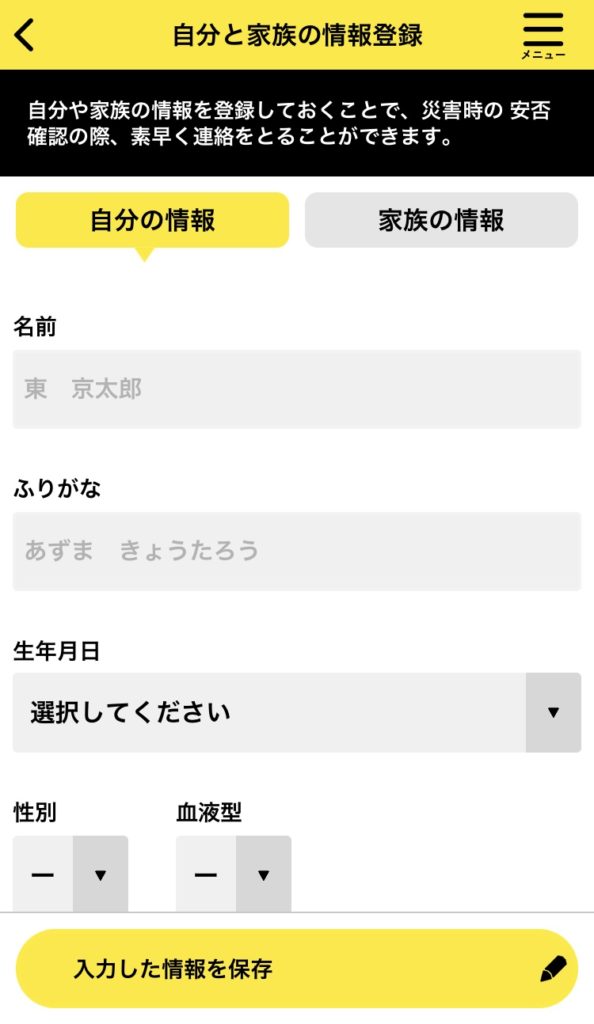

また、一番上にある「自分と家族の情報登録」は、災害時の安否確認にすぐに連絡を取るための備忘録的な内容になっています。

現住所や勤務先、避難場所やルートはもちろん、持病の有無や服用している薬のメモ欄もあります。

災害時における家族の役割分担といった項目まであります。

特筆すべきは、家族の情報に「声を録音する機能」があることです!

この機能の意味するところは、まだ私にはつかめていませんが、人によって色々な使い方があると思います。

事前に確認しておこう

防災マップ、東京都防災Twitter、防災PR動画集が含まれています。

ここでは防災マップと動画集についてご紹介します。

避難所を知る

五つの地図コンテンツが使えます。

まずはオンラインマップとオフラインマップ、そしてマイルートです。

こちらで避難所やコンビニ、ガソリンスタンドなどの場所が分かります。

オフラインマップは、電波が無くても使えるようになっている地図で、あらかじめダウンロードしておく必要があります。

これらで避難所を確認したあとは、事前にそこへ行くルートをマイルートで登録しておきましょう。

防災マップでリスクを知る

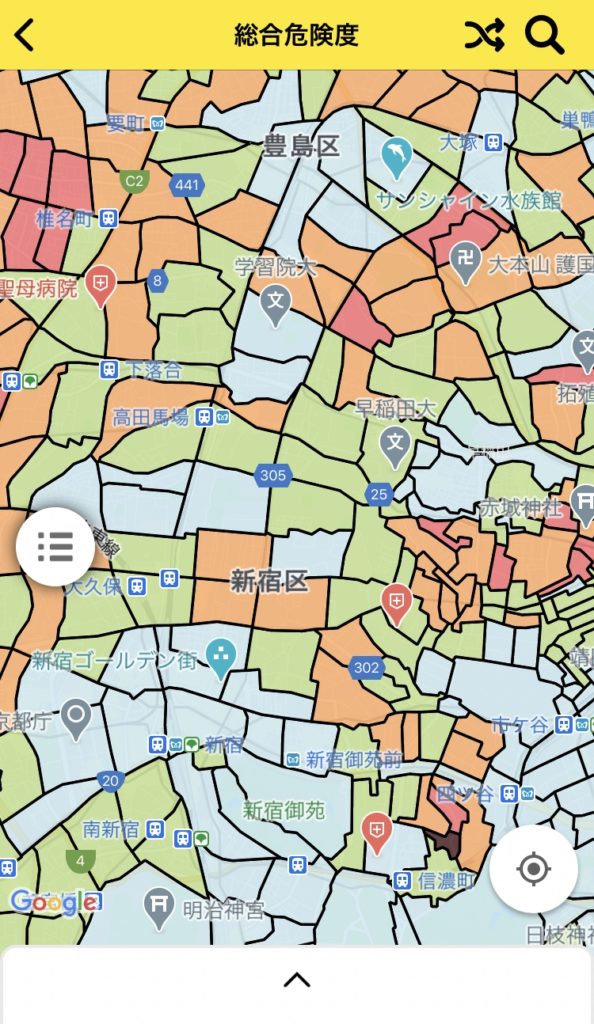

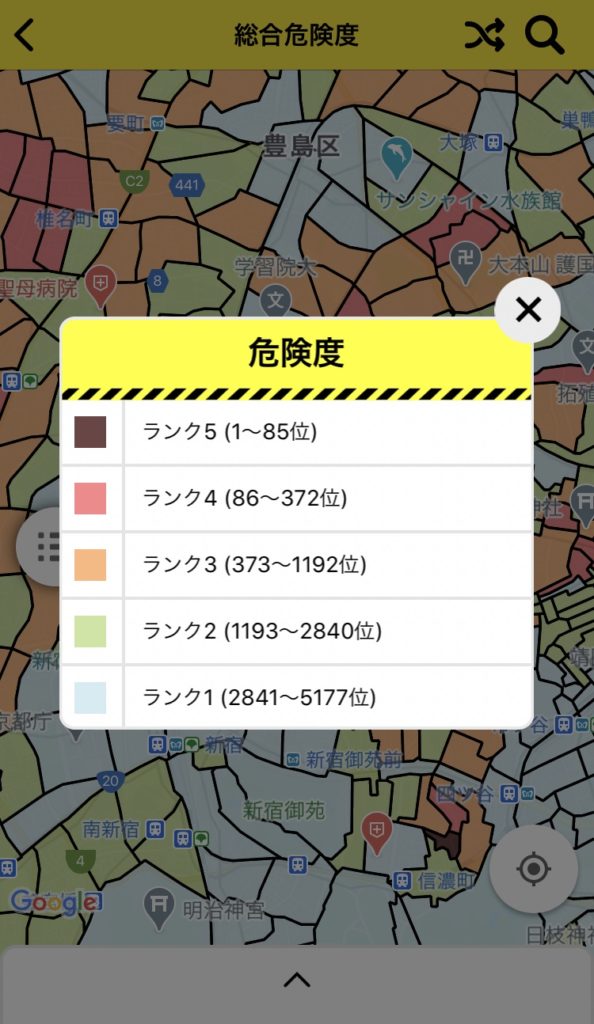

地域危険度マップと水害リスクマップでは、あなたがお住いの地域の災害リスクを知ることができます。

ここで地域危険度とは、東京都都市整備局がまとめた地震の危険性に対する総合的なランク指標です。対象は市街化されている5,177町丁目です。タップすると危険度がランクと順位で表示されます。

また、5段階による相対評価、という点にご注意ください。

自分の地域の危険性が下がっても、周りの地域の危険性がさらに下がれば、相対的なランクは上がっていきます。

絶対評価ではなく、相対評価です。データを見る際はその点ご留意ください。

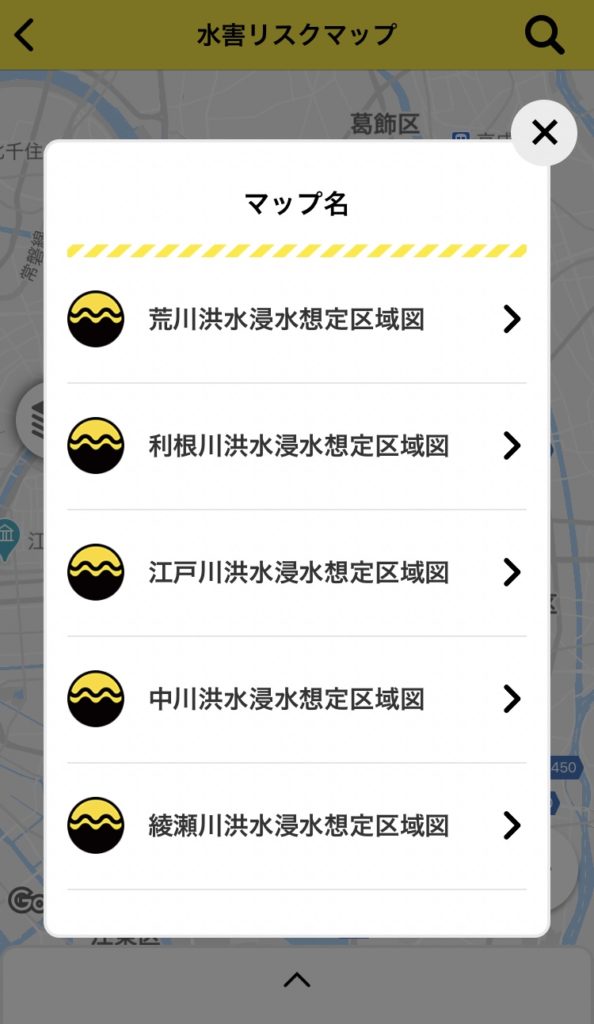

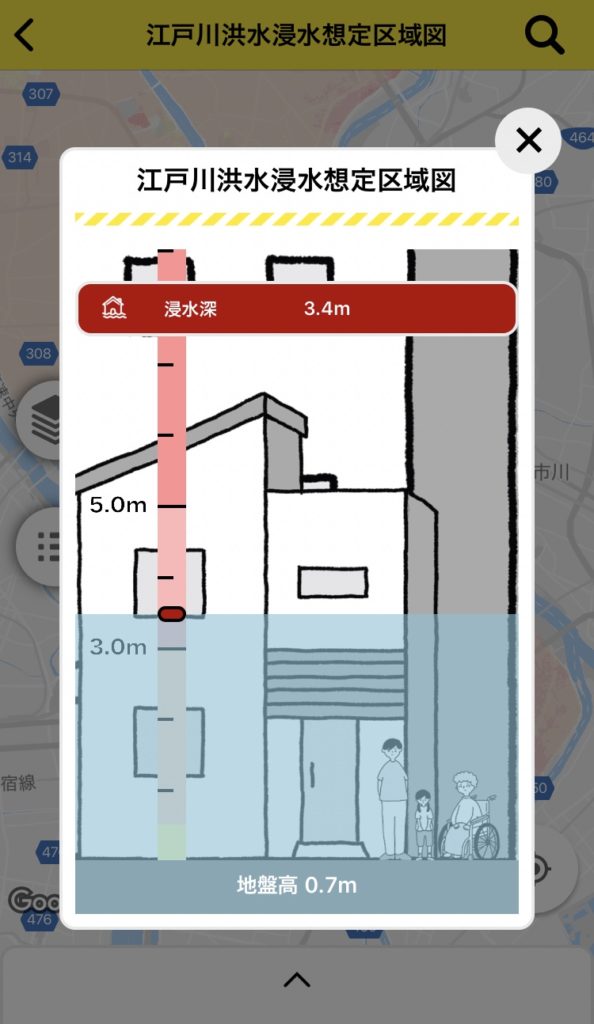

水害リスクマップもぜひご確認ください。

東京を流れる荒川や江戸川などの洪水や、高潮が発生した場合の浸水想定区域が色分けされます。

エリアをタップすると、どのくらいの深さまで浸水するのか、イラスト付きで表示されます。

ぜひ一度、あなたのお住いの地域のリスクを確認してみてください。

動画で防災を知る

防災PR動画集では、災害が起きた時の対応について重要な部分を解説しています。

知事からのメッセージや外国人向けの動画もあります。

いずれも15秒程度~6分程の内容になっており、すべてを視聴してもそれほど時間はかかりません。

おすすめコンテンツで取り上げたTOKYO VIRTUAL HAZARDの動画やマイ・タイムラインについての解説もこちらで視聴することができます。

さらには「東京都防災アプリ」ボウサイのうた、なる動画もあります。

アプリ全体に加え、3つのモードそれぞれについて歌を作っているという徹底ぶりです。

しかも、防サイくんだけでなく、カエルが登場しています。

防サイくんのお友達なんでしょうか?名前あるのかなあ。

すべて15秒くらいの内容ですが、東京都ではこのCMがテレビで流れていたりするのでしょうか?

ちょっと気になりました。

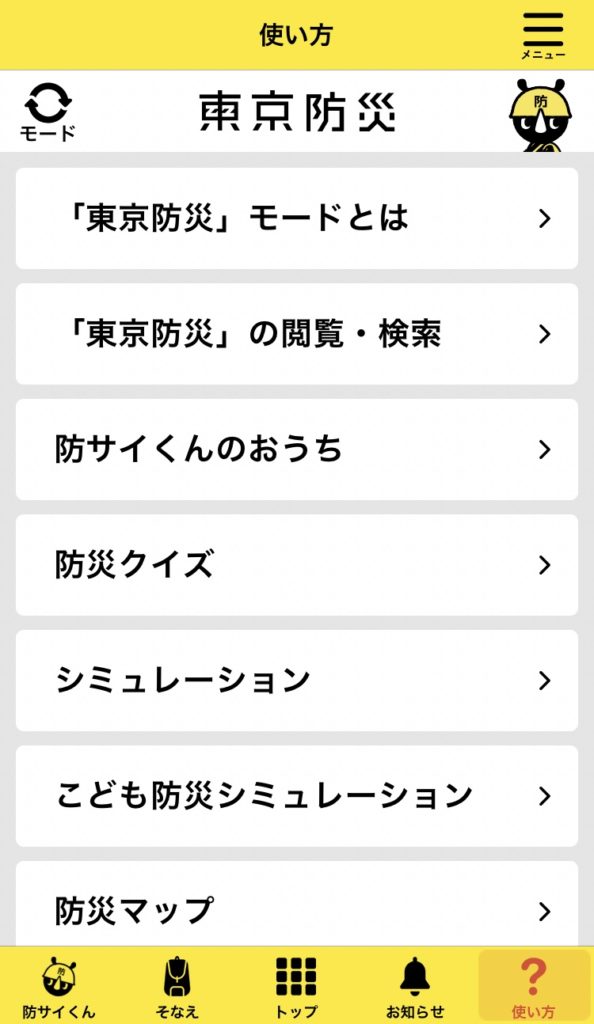

東京防災モードをさらに使いこなす

ぎっしり詰まった「使い方」

「トップ」以外のコンテンツについてもご紹介していきます。

まず「使い方」は大事です。

アプリの情報量がとてつもなく多いですから。

何か分からないことがあった時は、ここを見るようにしましょう。

見たいコンテンツへの進み方もイラスト付きで教えてくれるので安心です。

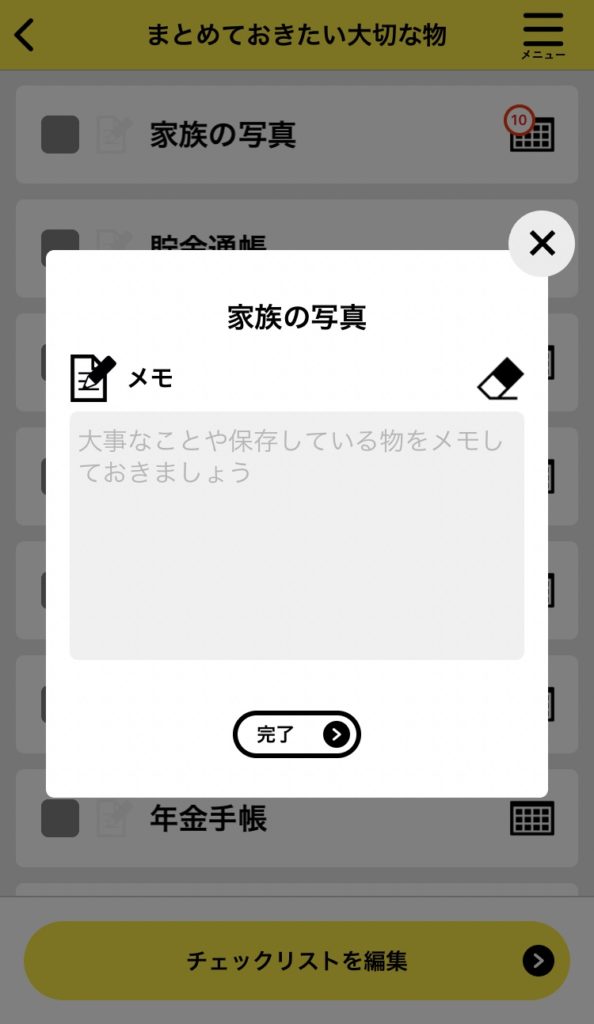

「そなえ」でしっかりチェック

こちらでは3カテゴリーのチェックリストが用意されています。

いずれも必要なものがきちんと整理されていますが、多いと感じたら自分でリストを編集することができます。

備える期限やメモも入力できるという多機能ぶりには驚きました。

特に「物の備えチェックリスト」の「まとめておきたい大切な物」リストは一度目を通されると良いでしょう。

家族の写真は大事ですね。

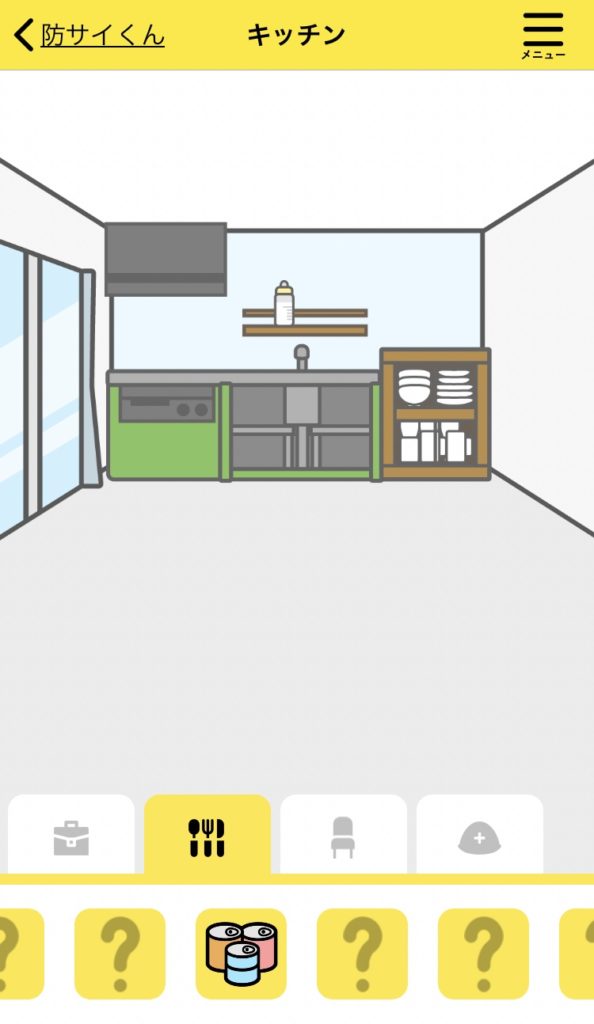

アプリのやり込み要素?防サイくんのおうち

トップ画面で登場した防サイくんのおうちにおじゃまできます。

最初に、「東京都防災アプリ」は楽しみながら防災を知るアプリである、とご説明しました。

このことが集約されているのが、こちらのコンテンツだと思います。

画像をご覧になると分かると思いますが、ロックされている項目がありますよね?

実はインストール直後は、ほとんどがロックされた状態になっています。

それぞれのコンテンツを読み進めていくと、少しずつ部屋が解放されたり、食器棚などの家具や充電式ラジオなどのアイテムが追加されていきます。

そして実際に確認すると分かりますが、アイテム数が多い!

全部で50種類以上はあるのではないでしょうか。

ゲーム的なやり込み要素があり、人によっては大いにコレクター魂を刺激されると思います。

私もまだまだな段階ですが、クイズで全問正解しないとアイテムがもらえないこともありました。

意外と解放条件がシビアかも・・・。

アプリのベースとなっている東京防災は、300ページ以上もある冊子です。

やはりこれだけの量ですと、読み進めていくのも大変な時があると思います。

だからこそ防サイくん宅を充実させるという楽しみが、良いモチベーションになるんですよね。

どうせ学ぶなら、真面目に楽しく学ぶのが一番です。

まとめです

「東京都防災アプリ」の「東京防災」モードについてご紹介しました。

一言で言うと、ものすごいボリュームですよね。

むしろ多すぎない?という方も、もしかしたらおられるのではないかと思います。

でも安心してください。

重要なコンテンツを絞った「東京都防災ライト」にアプリを切り替えることができます。

閲覧データは残っていますので、いつでもフル版に戻すことができます。

こちらは今年の4月にアップデートで利用できるようになりました。

一日ではとても学び、遊び、使いつくせない「東京都防災アプリ」

ぜひあなたも楽しく防災を学んでみませんか?

次回は「東京くらし防災モード」を取り上げます。

コメント